Dieses schöne Fieber in uns

Unter dem Eindruck der jüngsten Aufstände in den USA, die während und trotz der Corona-Pandemie stattfinden, muss eine Epidemiologie der Musikgeschichte mit Ishmael Reed beginnen.

Der 1938 geborene Dichter gehörte in den 60er Jahren in der Lower East Side New Yorks zu einer kleinen Gruppe Intellektueller, die die Kunst der Schwarzen neu erfinden wollte. Sie formten nicht nur eine radikale, sondern eine radikal schwarze Kunst — sie hatten nichts weniger als eine Kulturrevolution im Blick, die mit der weißen Vorherrschaft bricht. Reed griff dazu auf die Ideen der Harlem-Renaissance-Bewegung der 20er Jahre zurück und war maßgeblich von dem avantgardistischen Jazz befreundeter Musiker beeinflusst. Er besuchte etwa regelmäßig Konzerte des visionären Herman Poole Blount, der Mitte des Jahrzehnts unter dem Namen Sun Ra and His Astro-Infinity Music in dem East-Village-Jazzclub Slugs’ Saloon auftrat, und verkehrte mit Free-Jazz-Pionieren wie dem Pianisten Cecil Taylor oder dem Saxofonisten Albert Ayler.

Die Black-Arts-Bewegung, die sich als ästhetische und spirituelle Schwester der Black-Power-Bewegung verstand, agierte in dem Vakuum, das die gewaltsam erstickte Bürgerrechtsbewegung hinterlassen hatte. Martin Luther Kings Vision einer Vereinigung schwarzer und weißer Arbeiter und Bürger im Kampf für soziale Gerechtigkeit war gescheitert, was blieb waren radikalere Ansätze, wie jener der Black Panthers, und zahlreiche künstlerische Versuche, verlorengegangene Identitäten (zurück) zu erobern. Im Zuge dieser Kulturrevolution wurde der dem Konzept der pan-afrikanischen Identität der Negritude-Bewegung der 30er Jahre entstammende Slogan »Black is Beautiful« zu einem Schlachtruf. Er verbreitete sich wie ein Virus, wie Hoyt W. Fuller 1968 festhielt: »Überall in diesem Land sind junge schwarze Männer und Frauen mit dem Fieber der Affirmation infiziert. Sie sagen: Wir sind schwarz und schön.«

Die Metaphern des Fiebers und der Infektion wählte Fuller, Redakteur des schwarzen Publikumsmagazins The Negro Digest, bewusst: Über Jahrhunderte hatten die weißen, bürgerlichen Gesellschaften in den USA und in Europa vor dem »schädlichen Einfluss« der schwarzen Kultur gewarnt und dazu vornehmlich Begriffe aus Medizin und Biologie genutzt. Der afrikanischen wie afroamerikanischen Musik etwa wurden virale Eigenschaften zugeschrieben: Sie sei infektiös, habe womöglich einen degenerativen Effekt, führe in jedem Falle zu einer zivilisatorischen Verwahrlosung. Die Black-Arts-Bewegung griff diese diskriminierende Sprache auf und drehte ihre semantische Logik um: Der »infectious groove«, der später zu einer Marketingfloskel wurde, mit der die Musikindustrie mit einigem Erfolg schwarze Protestmusik vermarktete, transportierte fortan die Botschaft des Self-Empowerment, der Selbstermächtigung.

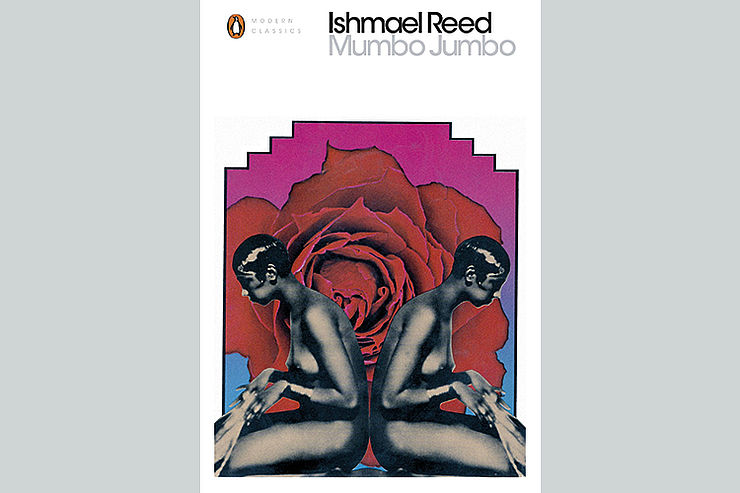

Ishmael Reed vollzog diese Umcodierung rassistisch-diskriminierender Sprache 1972 in dem für die Bewegung zentralen Roman »Mumbo Jumbo«. Reed reflektierte in dem nur halb-fiktiven Roman Geschichte, Gegenwart und Zukunft der schwarzen Befreiungsbewegung und der politisch bewussten Black Music und prägte dabei die emanzipatorisch gewendete Virusmetapher: In dem Roman verbreitet sich im New York der 20er-Jahre in Windeseile ein neuartiges Virus, dessen wesentliche Wirkung ungehemmte Tanzlust ist. Der sich entsprechend mittels Musik übertragende Keim mit dem sprechenden Namen »Jes Grew« entzieht sich der Kontrolle der hüftsteifen weißen, bürgerlichen Gesellschaft, weswegen sich eine internationale Verschwörung mit dem schönen Namen »Mauerblümchenorden« seiner Bekämpfung annimmt. Dem Orden geht es um nichts weniger, als die afroamerikanische Kultur aus der euro-amerikanischen Welt zu eliminieren.

Bei dem von Reed emanzipatorisch umgedeuteten Virus handelte es sich ursprünglich um einen zentralen Topos, dessen Spuren sich in Medizin- und Biologiegeschichte wie in der von Religion, Aberglauben, Magie und Alchemie finden. Die Bilder, die man sich in den vergangenen Jahrhunderten von Seuchenursachen machte und die in Europa etwa Hexen- und Judenverfolgungen auslösten, wirkten im Biologismus und Rassismus des 19. Jahrhunderts fort. Die »Wissenschaft« der Rassenkunde wurde nicht von ungefähr zeitgleich mit der Entdeckung der mikrobiologischen Welt der Bakterien und Viren und der damit verbundenen Entstehung einer epidemiologischen Forschung zu einer Leitwissenschaft. Das Fremde ist im Sinne dieser biologisch verbrämten Pathologisierung nicht nur genetisch minderwertig und in moralisch-zivilisatorischer Hinsicht rückständig, sondern auch infektiös. Schließlich wurde der schwarze Sklave in den USA jahrhundertelang als genau das angesehen: primitiv, lüstern, im Zweifel mit dem Teufel im Bunde — und potenziell mit der jeweils grassierenden Seuche infiziert oder gleich als Quelle derselben. Die Musik der schwarzen Sklaven und ihrer Nachkommen machte die Gesellschaft entsprechend wie ein Virus »krank« oder wirkte mindestens amoralisch. Aber in dieser »Infektionsgefahr« verbarg sich ein Paradox, sie wirkte auf die potentiell Gefährdeten gleichzeitig anziehend. Der »infektiöse« Rhythmus zuckte auch dem bleichen Sklavenhalter unwillkürlich durch die Glieder, wenn er sich — was nicht selten passierte — im Publikum der informellen musikalischen Darbietungen in den Bretterbuden der Sklaven wiederfand.

Der afroamerkanischen Musik wurde virale Eigenschaften zugeschrieben, sie galt als infektiös

Die Kulturindustrie begriff zu Beginn der 50er Jahre, wollte sie in einer sich langsam öffnenden Nachkriegsgesellschaft mehr Geld mit der »heißen, fieberhaften« Musik der Schwarzen verdienen, dass sie ihr den Mainstreammarkt öffnen musste. Bis in die 40er war schwarze Musik ausschließlich für eine schwarze Käuferschaft als »Race Music« produziert und verkauft worden. Eine schwarze Band hatte es bislang nur mit frömmelndem Gospel-Pop in die Billboard-Charts geschafft. So landete die Doo-Wop-Gruppe The Orioles 1953 als erste schwarze Band mit einem gottesfürchtigen Stück ironischerweise aus der Feder eines weißen Western-Swing-Musikers in der Hitparade. Der rührselige Text von »Crying in the Chapel« erzählt von einem tränenreichen Kirchgang nach einer schweren, aber glücklich überstandenen Krankheit. Zwei Jahre später hatte ein findiger Labelboss aus Los Angeles das Potenzial von Richard Penniman alias Little Richard erkannt. Der schlug 1955 die Tür zur Plattenindustrie mit seinem fröhlich-koitalen Hit »Tutti Frutti« und dem onomatopoetischen Schlagzeug-Scat »A-wop-bop-a-loo-bop-a-wop-bam-boom!« mit der Axt ein und ließ den Sound der Vocal-Harmonies-Boy-Groups, die wie The Orioles doch immerhin für verzückte Zustände bei ihrem weiblichen Publikum gesorgt hatten, als viktorianische Prüderie erscheinen.

Bei dem ebenfalls höchst zweideutigen Titel »Heebie Jeebies« (soviel wie Gänsehaut) griff Little Richard, der als Junge Quacksalbermittel wie Schlangenöl in einer Travelling Medicine Show verkaufen musste, ein Jahr später das lustvolle Unbehagen angesichts einer sexuellen Besessenheit auf — letztlich auch eine Variation auf das Infektionsthema. Im August 1957 veröffentlichte das kleine Label Ace Records aus Jackson, Mississippi, eine Rock’n’Roll-Nummer, die den Topos der »Infektiösität« gleich spielerisch-offensiv im Titel aufgriff: Die Single »Rockin’ Pneumonia and the Boogie Woogie Flu« von Huey Smith schaffte es immerhin auf Platz 52 der Billboard-Charts.

Besser noch als die Vermarktung schwarzer Musik funktionierte aber in den 50er- und 60er Jahren, das hatte bereits die Etablierung des weißen Jazz hinlänglich gezeigt, ihre Aneignung durch weiße Interpreten — die übrigens nicht unbedingt lukrativer war: Die Entlohnung schwarzer Künstler entsprach einem Bruchteil dessen, was Weißen gezahlt wurde. Stücke wie »Crying in the Chapel« und »Tutti Frutti« wurden von Elvis Presley mit großem kommerziellen Erfolg interpretiert. Beide funktionierten — und das ist nicht primär Ausdruck des strukturellen, sondern des ideologischen Rassismus, der sich ebenso in der kulturindustriellen Verwertung finden lässt — als Impfstoff gegen das schwarze Virus. Durch die Aneignung des Rhythm and Blues wurde das weiße Publikum immunisiert, denn die Gefahr einer kulturellen wie sexuellen »Rassenmischung« schien damit gebannt. Wenn Elvis seine Hüften kreisen ließ, durften weiße Mädchen in Ohnmacht fallen. Seine Ernennung zum King of Rock’n’Roll ist der vermutlich bekannteste Ausdruck einer kommerziellen Appropriation schwarzer Musik. Little Richard vermutete Ende der 90er in einem Interview nicht zu Unrecht, dass, wäre er weiß gewesen, »es keinen Elvis Presley« gegeben hätte.

Den notwendigen Niedergang der White Supremacy hatte der Jazz-Musiker Charles Mingus schon 1956 auf seinem Album »Pithecanthropus Erectus« zum Thema gemacht, die Aufnahme dokumentiert gleichzeitig die Anfänge des Free Jazz. Das Titelstück gliedert sich in vier Teile, die die Evolutionsstufen des ersten aufrecht gehenden Menschen, dem Pithecanthropus Erectus, musikalisch nachvollzieht. Mingus identifiziert diesen Menschen als Gattungswesen, mithin aber vornehmlich als Vertreter der weißen Rasse. Dessen Hybris, die Welt zu beherrschen, und die Selbstentfremdung, die dadurch entsteht, dass er andere Menschen versklavt, führen in Mingus’ Interpretation unausweichlich zu seiner Zerstörung — und in der Musik zu einem dissonanten Crescendo.

Ähnlich wie die politisch bewussten Jazz-Künstler suchten auch Soul-, Reggae- und Funk-Musiker nach ihren afrikanischen Wurzeln, um sich von der weißen Definitionsmacht loszusagen und für ihre Rechte zu kämpfen. Bob Marley etwa fand seine spirituelle und politische Heimat Mitte der 60er Jahre in der Religion der Rastafari, die gegen die Unterdrückung der Schwarzen kämpfte und die der von dem jamaikanischen Panafrikanisten Marcus Garvey initiierten Back-to-Africa-Ideologie folgte. Marley formte seine Konvertierung zum Rasta nachvollziehend aus der christlichen Demuts- und Erbauungsnummer »Crying in the Chapel« kurzerhand eine Hymne auf den äthiopischen Kaiser und von den Rastas als Messias verehrten Haile Selassie: »Selassie is the Chapel«.

Bereits 1944 hatte der Historiker und spätere Premierminister von Trinidad and Tobago, Eric Eustace Williams, in seinem einflussreichen Buch »Capitalism and Slavery« den transatlantischen Sklavenhandel zur ökonomischen Grundlage der Industriellen Revolution und damit zur Grundlage des westlichen Reichtums erklärt: »Die Sklaverei entsteht nicht aus dem Rassismus: viel mehr ist der Rassismus die Konsequenz der Sklaverei«. Williams konnte sich mit seiner Argumentation auf eine Stelle in »Das Elend der Philosophie« beziehen, an der bereits knapp ein Jahrhundert zuvor Karl Marx resümiert hatte: »Die direkte Sklaverei ist der Angelpunkt der bürgerlichen Industrie, ebenso wie die Maschinen etc. Ohne Sklaverei keine Baumwolle; ohne Baumwolle keine moderne Industrie. Nur die Sklaverei hat den Kolonien ihren Wert gegeben; die Kolonien haben den Welthandel geschaffen; und der Welthandel ist die Bedingung der Großindustrie. So ist die Sklaverei eine ökonomische Kategorie von der höchsten Wichtigkeit.« Der Grund für die rassistische Abwertung schwarzer Menschen war aus Williams’ Sicht ein ökonomischer: Weil die Kolonien billige Arbeitskräfte brauchten, mussten diese dehumanisiert werden. 1985 schleuste Grace Jones eine als affirmative Disconummer getarnte Kapitalismuskritik in die Charts, die Williams’ Einsicht in Ursache und Fortdauer des Rassismus offensichtlich teilte: In »Slave to the Rhythm« verband die jamaikanische Sängerin den Rhythmus der Chaingang-Songs der afrikanischen Sklaven auf den westindischen Zuckerrohrplantagen mit dem Maschinenrhythmus des industrialisierten Kapitalismus zu einem höchst ambivalenten Mensch-Maschinen-Beat.

Der »Rassenkapitalismus« (Cedric Robinson) nahm auch junge schwarze Graffiti-Künstler ins Fadenkreuz. Angesichts des Polizeimordes an Michael Stewart bemerkte 1983 der HipHop-Produzent Hank »Shocklee« Boxley: »Der Schwarze ist definitiv der Staatsfeind«. Der 25-jährige Stewart war beim Sprayen in der New Yorker Subway erwischt worden und starb an den Folgen seiner Festnahme nach dreizehntägigem Koma. Shocklee schlug seinem Freund, dem Rapper Carlton Ridenhour, besser bekannt als Chuck D, vor, ihre HipHop-Gruppe Public Enemy zu nennen. 1989 nahmen sie für den Film »Do the Right Thing« von Spike Lee das bald ikonische Stück »Fight the Power« auf, in dem sie die Geschichte der schwarzen Bewegung seit den 60ern Revue passieren ließen und angesichts der hohlen Versprechungen der liberalen weißen Gesellschaft zu der Ausbildung einer »mentalen Selbstverteidigungsfähigkeit« aufriefen. In der dritten Strophe bezeichnen sie Elvis Presley als Rassisten; später präzisierte Chuck D, dass er nicht die Person Presley gemeint habe, sondern dessen Ikonisierung durch die weiße Kultur.

Epidemiologie: »Wissenschaft von der Entstehung, Verbreitung, Bekämpfung und den sozialen Folgen von Epidemien, zeittypischen Massenerkrankungen und Zivilisationsschäden« Definition Oxford Languages

Der strukturelle Rassismus äußert sich in der US-amerikanischen Gesellschaft nicht nur durch direkte Staatsgewalt, sondern auch in der mangelnden Gesundheitsversorgung der einkommensschwachen schwarzen Bevölkerung. Die Corona-Pandemie offenbarte diese Diskriminierung auf brutale Weise. Der Guardian meldete am 20. Mai, »dass Afroamerikaner fast dreimal so häufig an der Krankheit gestorben sind wie Weiße«. Eine Erklärung für die höhere Sterblichkeit ist der Umstand, dass die betroffenen Afroamerikaner wegen der schlechteren Gesundheitsversorgung häufiger unter Vorerkrankungen leiden, die einen letalen Verlauf begünstigen. Auch George Floyd trug das Virus in sich. Er starb aber bekanntlich ebenfalls durch Polizeigewalt. Dass die staatliche Exekutive in einem neoliberalen System rassistisch agiert, legen auch die Opfer-Statistiken nahe: Schwarze sind die bevorzugten Opfer von Polizeigewalt. Die US-amerikanische Journalistin Diana Johnstone kommentierte die Ermordung Floyds kürzlich in dem linken Kulturmagazin Melodie & Rhythmus mit trauriger Klarheit: »Es sollte ohnehin niemanden überraschen, dass die amerikanische Polizei immer brutaler wird, wenn sich Milliardäre anschicken, Billionäre zu werden, und gleichzeitig immer mehr Menschen in ihren Autos oder auf der Straße schlafen müssen. Es braucht eine erbarmungslose Polizei, um ein solches System aufrechtzuerhalten.«

2013 veröffentlichte der schwarze Musiker und Pop-Unternehmer Pharrell Williams »Happy«, dessen Viralität — bezogen auf die Reichweitenstärke einer Botschaft in sozialen Netzwerken — er mit einem 24-stündigen Video konzeptuell vorwegnahm. Die offensive virale Marketingkampagne, die »infektiöse« Melodie und die formelhafte Botschaft zeitigten 2014 einen weltweiten Hit. Unzählige Tributvideos, in denen Menschen zu dem Stück tanzten, wurden hochgeladen und ließen das Stück omnipräsent wirken. Die Webseite United World Chart listete Anfang Juni 2020 »Happy« als fünft erfolgreichsten Song der Musikgeschichte. Williams’ Text besteht mehr oder weniger aus einem mantrahaft wiederholten Vers: »Because I’m happy, clap along if you feel like happiness is the truth« (Weil ich glücklich bin, klatsche mit, wenn du das Gefühl hast, dass Glück die Wahrheit ist).

Das hat nichts mehr mit dem von Ishmael Reed erdachten »Jes Grew« zu tun. Es geht nicht um tanzende kollektive Selbstermächtigung. »Happy« behauptet in einer autosuggestiven Zirkelbotschaft, dass das individuelle Glück bereits Realität ist. Diese kulturindustrielle Handreichung zum positiven Denken bringt eine neue Form der Immunisierungspolitik in Anschlag, die sich gegen Wut, Verzweiflung, letztendlich gegen Sterblichkeit und Tod richtet. Alles Negative ist ihr inexistent. Das neoliberale Versprechen ist in »Happy« eingelöst: Alles ist gut. Dieser selbstinduzierte hypnotische Feel-Good-Moment bricht in Zeiten von Corona in sich zusammen.

Der Autor sammelt und dokumentiert seine Texte unter bastiantebarth.wordpress.com