Lust auf Grün

In Müllers Garten

Im Gartenlabor in Höhenberg bauen Anwohner gemeinsam Gemüse an. Das Projekt ist ein Erfolg — auch wenn nicht alles so klappt, wie die Stadt sich das ausgedacht hat

Jürgen Müller fährt mit dem Auto vor. Er ist angeschlagen, nach einer Weisheitszahn-OP hatte sich die Wunde entzündet, gerade erst wurde er wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Doch Jürgen Müller wollte nicht absagen, denn das Gartenlabor in Höhenberg will er unbedingt zeigen. »Am wichtigsten dabei ist mir das Soziale«, sagt Müller. Ein Thermobecher Kaffee und ein Zigarillo helfen, ihn auf den Beinen zu halten, die getönten Brillengläser schützen ihn vor der Sonne.

In Köln gibt es bislang zwei Gartenlabore. Neben dem an der Olpener Straße in Höhenberg liegt ein weiteres am Schlagbaumsweg in Holweide. Sie sind Teil des Projekts »Grüne Infrastruktur«, mit dem Parks und andere Grünflächen im Rechtsrheinischen neu geschaffen oder verschönert werden sollen — vor allem dort, wo viele arme Menschen wohnen. In den Gartenlaboren bauen Anwohner Gemüse für die Selbstversorgung an, es geht um gesunde Ernährung und auch um Umweltbildung.

Jürgen Müller geht voran über den breiten Grünstreifen, der zwischen den Schienen der KVB-Linie 1 und der Olpener Straße eingeklemmt ist. Die Straße ist stark befahren, selbst an einem Montagmittag. Müller ist IT-Berater und war bis zu einem Unfall leidenschaftlicher Motorradfahrer, nun hat er das Hobby durchs Drohnenfliegen ersetzt — und durchs Gärtnern. »Als ich von dem Projekt gehört habe, hab ich mich sofort auf die Liste setzen lassen«, sagt Müller. Im März 2019 ging er zur Infoveranstaltung in der Kirche St. Elisabeth, wo Joachim Bauer vom städtischen Grünflächenamt und Pfarrer Franz Meurer das Projekt vorstellten. Der Andrang war groß, schnell waren alle Gärten vergeben: Die »Krautgärten« mit vorgepflanztem Gemüse, das die Nutzer gegen eine geringe Gebühr nur noch pflegen und ernten müssen, die 75 bis 100 Quadratmeter großen »Stadtgärten« und die von Hausgemeinschaften oder anderen Gruppen gemeinsam genutzten, 320 Quadratmeter großen Gemeinschaftsgärten.

Ich esse auch viel Veggie. Aber ein Hühnchen muss obendrauf sein!

Jürgen Müller

Müller zeigt auf eine »Kölle-fürs-Klima«-Fahne, die an einer Bohnenstange befestigt ist. »Hier arbeiten unsere U-35-Gemeinschaften.« Eine WG, und gegenüber eine Interessengemeinschaft. Müller schüttelt den Kopf und lacht: »Die sind aber alle zerstritten. Gemeinsam gärtnern geht nicht gut, wenn jeder sein Ding machen will.« Und es gibt noch eine weitere Schwierigkeit: den Boden. Der bestehe zu 85 Prozent aus Ton und werde bei Trockenheit betonhart. »Und bei uns ist es ja eigentlich immer zu trocken«, sagt Müller.

Auch Müller hat einen Gemeinschaftsgarten, allerdings sind zwei seiner Mitgärtner erkrankt, so dass er und seine Frau ihn nun allein bewirtschaften. Einen Streifen haben sie abgetreten, sonst wäre es zu viel. Müller zeigt zuerst sein Kräuterbeet. Basilikum, Oregano, Liebstöckel, Dill. Daneben Paprika, die Müller zuhause vorgezogen hat. Und Zwiebeln, viele Zwiebeln. »Die setze ich überall dazwischen, damit die Tiere weniger drangehen.«

Müller ist ein Bauernsohn, er wuchs in Dünnwald auf und lernte den Gemüseanbau von seinem Vater. Doch jahrzehntelang war das für ihn kein Thema mehr. Jetzt, kurz vor dem Rentenalter, ist es für ihn ein gärtnerischer Neuanfang. Seine Frau und er können sich mit dem Gemüse das ganze Jahr über selbst versorgen, sagt Müller. Selbst im Winter ernten sie Kohl, Mangold und Spinat. Bald will er ein Gewächshaus aufstellen und darunter Erdlöcher anlegen, um darin Kartoffeln und Möhren zu lagern. Vor zwei Jahren habe er 38 Kilo Tomaten geerntet. »Davon habe ich 50 Gläser Tomatenmark gemacht. Die haben fast anderthalb Jahre gereicht.« Ein Beet ist noch frei. Müller schaut spitzbübisch. »Da will ich meinen Tabak hinsetzen«, sagt er. Siebzehn verschiedene Sorten — er meint es ernst mit der Selbstversorgung.

Es gibt keine Zäune im Gartenlabor, auch Schuppen sind nicht erlaubt, damit man sich nicht in seiner Laube verstecken kann. Es geht ja um Gemeinschaft. Eigentlich soll man auch nur Gemüse anbauen, keine Blumen. Müllers Garten wird jedoch von einer Reihe Lupinen und Butterblumen gesäumt. »Das ist ein Blumenzaun als Schutz, damit man die Leute weniger, ich sach mal, zum Selberpflücken einlädt.« Gestohlene Kohlköpfe und Vandalismus, das gebe es auch im Gartenlabor. Während anfangs die Stadt das Projekt leitete, ist inzwischen der Kreisverband Kölner Gartenfreunde für die Gartenlabore zuständig. Bald aber sollen die Menschen, die im Gartenlabor gärtnern, selbst übernehmen. Dafür wurde ein Beirat gegründet, in dem auch Jürgen Müller sitzt. Sie sind nicht mit allem einverstanden, was die Stadt sich für das Gartenlabor so ausgedacht hat. Deshalb wollen sie einiges anders machen und den Leuten erlauben, Bäume zu pflanzen. Und sie wollen Kochkurse anbieten, es geht ja um gesunde Ernährung. »Die Frau Forßmann aus dem Beirat ist zum Beispiel Veggie. Ich esse auch viel Veggie, aber ein Hühnchen muss obendrauf sein!«

Zum Schluss zeigt Müller die Krautgärten. Das sind 25 Meter lange und zweieinhalb Meter breite Ackerstreifen, die schon vorbepflanzt sind. Kleine Schildchen mit dem Familiennamen zeigen, wem welcher Streifen gehört. Auf einem bringt eine Frau gerade Kompost aus. Man sieht Radieschen und Erbsen aus der Erde wachsen. Aber noch mehr sieht man Unkraut. Mancher Streifen ist nahezu komplett von Disteln in Besitz genommen. »Es müsste noch mehr Anleitung geben«, sagt Müller. Fast alle seien blutige Anfänger, viele könnten kein Deutsch. »Die kamen hier teils mit Chemiedünger an!«

Doch Müller klagt nur kurz über die Sprachbarrieren. Er zeigt die chinesischen Kohlsorten, die seine Nachbargärtnerin aus China anbaue. Dann aufs rot leuchtende, gemeinschaftliche Erdbeerfeld, um das sich ein Mann aus Pakistan kümmere. Und seine Zwiebel-Setzlinge, die bringe ihm häufig ein junger Mann vom Freitagsgebet in der Moschee mit. Das Gartenlabor mache den Leuten einfach Spaß, sagt Müller. Auch wenn der Ehrgeiz beim Gemüseanbau unterschiedlich ausgeprägt sei. »Manche kommen nur zum Quatschen her. Aber das ist auch in Ordnung.«

Anne Meyer

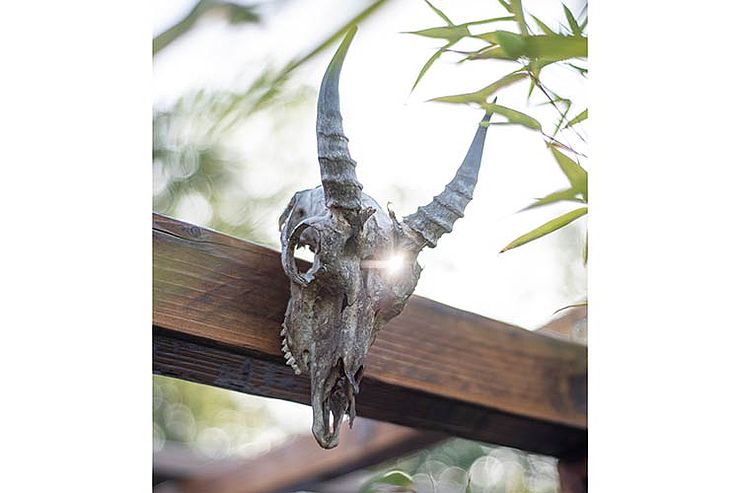

Idyll mit Antilopenschädel

Der Kleingartenverein Niehl in der Mulde wird in diesem Jahr fünfzig Jahre alt. Ein Besuch bei Familie Schabbing in Parzelle Nummer acht

Das Tor zum Schrebergarten liegt zwischen zwei Fußballplätzen, am Horizont ragt der Schornstein der Müllverbrennungsanlage in den Himmel. Man hört einen Rasenmäher, sieht ein Kind in einer Hollywoodschaukel mit den Beinen baumeln. Doch viel ist nicht los an diesem Montagnachmittag im Kleingartenverein Niehl in der Mulde, der sich halbkreisförmig entlang der Zufahrt zum Niehler Ei genannten Kreisverkehr erstreckt. Eine typische Kölner Schrebergartenidylle, denkt man, und betritt dann Schabbings Garten.

Am Törchen hängt das Bild eines Sibirischen Tigers, drinnen fallen einem Bananenpalme und verschiedenfarbiger Bambus ins Auge. Schließlich winkt Reinhard Schabbing zur Begrüßung — in einer Arbeitskluft des Kölner Zoos. Schabbing ist gelernter Tierpfleger, arbeitet aber seit einigen Jahren im Wirtschaftshof und holt unter anderem das Futter für die Tiere vom Großmarkt. Vor rund fünf Jahren haben er, seine Frau Miriam und ihre drei Kinder den Garten übernommen, 320 Quadratmeter mit Gartenhaus und Schuppen. Die Familie wohnt auch in Niehl, der Weg ist nicht weit. Die jüngste Tochter Eva ist zehn und hat einen guten Freund in der Schrebergartensiedlung, und wenn sie mal keine Lust auf Garten hat, »dann hilft der Chipsvorrat im Gartenhaus«, sagt ihr Vater. Sohn Leo ist 14 und bessert sich sein Taschengeld hin und wieder mit Unkrautjäten auf. Der 16-jährige Jan hat sich neulich erstmals nach der Partytauglichkeit des Gartens erkundigt, ansonsten zeigt er kein größeres Interesse. »Meine Frau und ich spielen manchmal Backgammon, aber oft bin ich auch alleine hier«, sagt Reinhard Schabbing. Nach der Arbeit fährt er fast jeden Tag in den Garten. Oft will er nur ganz kurz nach dem Rechten sehen und gießen. Doch dann sieht er, wo das Unkraut schon wieder sprießt, und dass die Setzlinge in die Erde müssen. »Ich bin dann wie ein kleines Kind im Sandkasten, ich kann einfach nicht aufhören«, sagt er.

Was ist das? Neben den Kartoffeln liegen fünf frisch aufgeworfene Erdhaufen. Wühlmäuse!

Den Garten der Schabbings und die Zufahrt zum Niehler Ei trennt nur ein Streifen wilden Brombeergestrüpps, in dem sich die Kinder früher Höhlen bauten. Bis vor wenigen Jahren sei es in ihrer Parzelle wesentlich leiser gewesen, weil zwischen den Brombeeren viele Bäume gestanden hätten, erzählt Schabbing. Doch dann kam der Kahlschnitt! Das Grünflächenamt habe die Fläche verwechselt, so erzählt es Schabbing. Er war entsetzt. »Bäume sind doch so wichtig, fürs Klima und für die Vögel!« Reinhard Schabbing liebt Vögel. Als er eines Tages feststellte, dass ein Zaunkönig im Durchlauferhitzer seiner Gartendusche nistete, verzichtete er wochenlang aufs Duschen, bis die Vögel geschlüpft und flügge geworden waren.

Schabbing wollte die Fällaktion nicht einfach hinnehmen. Über die Umweltschutzorganisation NABU, bei der er Mitglied ist, besorgte er Kopfweiden und pflanzte sie eigenhändig ein. Die Vögel sollen es guthaben. Deshalb freut sich Schabbing auch, dass die Kölner Kleingartenordnung nun überarbeitet wird, sie soll zeitgemäßer werden und mehr zum Artenschutz beitragen. Bisher mussten die Hecken in Kölner Kleingärten stets auf 1,25 Meter gestutzt werden, damit man in alle Gärten hineinschauen kann. Bald sollen sie höher wuchern, mehr Tieren einen Lebensraum bieten dürfen. »Hier bei uns war man mit den Regeln aber nie so kleinlich«, sagt Reinhard Schabbing. In Niehl in der Mulde ist das Publikum gemischt, es gibt viele Nationalitäten, und auch noch etliche Alte, die seit der Gründung des Schrebergartenvereins vor fünfzig Jahren dabei sind. Aber bei den Neuanmeldungen dominieren eindeutig die jungen Leute, berichtet Reinhard Schabbing, der auch 2. Vorsitzender des Vereins ist. »Die meisten Neuen sind Mitte zwanzig oder Anfang dreißig.« Wie überall, ist auch in Niehl der Andrang groß: Zwei, manchmal drei Jahre muss man hier auf einen Garten warten.

Und was baut der Vorstand eines der so begehrten Kleingartenvereine in seiner Parzelle an? Um Selbstversorgung gehe es ihnen weniger, sagt Reinhard Schabbing. »Ich pflanze gerne Gemüsesorten, die im Wachstum schön aussehen.« Kohl, Kräuter, Lauch, Bohnen. Und ansonsten viele Kartoffeln, Tomaten und Zucchini, »die mag ich sehr gerne«. Mit Tochter Eva hat er Möhren ausgesät, für die Kinder gibt’s außerdem Zuckermais, Snackgurken und natürlich Himbeeren. Zwischen den Beeren wächst auch Topinambur, Schabbing nennt sie »Diabetikerkartoffel«. Aber schmeckt die auch? »Na ja«, sagt Schabbing. »Bei uns im Zoo kriegen das die Affen.« Hat Schabbing eine spezielle Anbaumethode? »Jedes Jahr umgraben, ganz klassisch.« Als Dünger dient ihm Rindermist, den er aus dem Zoo mitbringt, dazu kommt der Kompost vom eigenen Komposthaufen.

Aber was ist das? Neben den Kartoffeln liegen fünf frisch aufgeworfene Erdhaufen. Wühlmäuse! »Da muss wieder die Buttersäure ran«, sagt Schabbing. Buttersäure? Ist das nicht giftig? »Nee, das stinkt nur gewaltig. Ich tränke damit ein Läppchen und stopfe das in die Gänge. Erde drauf, dann merkt man das nicht mehr.«

So ein Garten sei schon Arbeit, sagt Reinhard Schabbing. Mal will der Salat einfach nicht wachsen, mal wird der Kohlrabi mickrig. Und dann sind da noch die Schnecken, die alles gnadenlos wegfressen. Seine Mutter habe früher einen großen Garten gehabt. »Jetzt weiß ich erst, dass das gar nicht so einfach ist.« Vielen, die vom eigenen Garten träumten, sei das nicht bewusst, glaubt Schabbing. Aber nur mal herkommen und Bier trinken, das reiche nicht. »Wenn man die Gärten verschlampen lässt, muss man sich nicht wundern, wenn die Stadt eines Tages ankommt und sagt: Das wird jetzt Baugrund.«

Doch wenn Reinhard Schabbing am Nachmittag zwei, drei Stunden gearbeitet hat, kann er sich auch mal hinsetzen und ein Kölsch aufmachen. Sein Blick fällt dann auf die drei Antilopenschädel, die an der Pergola hängen. Sie sind natürlich auch aus dem Zoo, Reinhard Schabbing hat die Tiere selbst geschlachtet. »Die haben zu viel Nachwuchs, und man darf sie ja auch nicht weiterverkaufen«, sagt er entschuldigend. Dann zündet er sich eine Zigarette an — und hört den Vögeln zu.

Anne Meyer

Viel Puste und ein sonniges Gemüt

Judith Levold hat mit anderen vor rund zehn Jahren den ersten Kölner Gemeinschaftsgarten gegründet. In der Rückschau mischt sich Freude über das Erreichte mit Ernüchterungen. Jetzt steht ein Umzug an

»Das war ’ne Mondlandschaft«, sagt Judith Levold und zieht an ihrer Zigarette. Aber dann ist der Mond eine grüne Oase geworden. Wir sitzen an diesem sonnigen Freitagmorgen an den großen Holztischen mitten im »Neuland«, dem ältesten Kölner Gemeinschaftsgarten in Bayenthal. Alles blüht und wuchert üppig, Amseln hüpfen über den Tennissand auf dem Boden, man hört Krähen und den Autoverkehr auf der Schönhauser Straße.

Levold gehört zum Vorstand und ist Mitbegründerin des Gemeinschaftsgartens, der vor gut zehn Jahren auf der Brache der ehemaligen Dom-Brauerei entstand. Die Initiative rückte damals mit mobilen Pflanzkästen an, um die 10.000 Quadratmeter zu nutzen. »Das war hier natürlich alles kontaminierter Boden«, sagt Levold. »Deshalb war immer klar, dass man hier nichts in den Boden pflanzen kann.« Alles steht in Pflanzkästen, in denen Kräuter und Gemüse wachsen. Aber natürlich hat sich auch auf dem Boden längst Grün breit gemacht, Gras und Büsche wuchern. »Das alles ist hier amorph gewachsen«, sagt Levold. Neuland ist ein wildromantischer grüner Flecken — und verwirklichte Utopie: »ökosozialer Begegnungsort, urbaner Naturerlebnisraum und Beitrag zur gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung«, heißt es in einer Erklärung des Vereins.

Man muss keine Fragen stellen, um die Geschichte von Neuland erzählt zu bekommen. Zum einen, weil Judith Levold selbst Journalistin ist und ahnt, was man wissen will. Zum anderen, weil Neuland — das kann man nach gut zwei Stunden Gespräch und Rundgang sagen — ihr Leben verändert hat. Damals, 2011, sei es gar nicht in erster Linie ums Gärtnern gegangen, sagt Levold. »Ich mag es, selbst anzubauen, aber die Priorität bei Neuland war immer, Einfluss auf die Stadtentwicklung zu nehmen.«

Vorbild waren die »Prinzessinnengärten« in Berlin-Kreuzberg. Mittlerweile ist Neuland ebenso bekannt, und die ansässigen Initiativen sind Teil eines bundesweiten Netzwerks. Hier arbeiten Gruppen, die sich mit Permakultur befassen oder imkern, es gibt eine Back-AG, die Teig im Lehmofen zubereitet, und eine Gruppe, die sich mit Heilkräutern beschäftigt, die auf einem aufgeschütteten Hügel wachsen. Auch eine Fahrradwerkstatt, Umweltbildung für Kinder und eine »Marktschwärmerei« mit regionalen Lebensmitteln gibt es. »Und ich glaube, es gibt kaum eine Kölner Grundschule, die hier noch nicht zu Besuch war«, sagt Judith Levold. Man spürt die Zufriedenheit mit dem Erreichten, aber auch, wie viel Arbeit damit verbunden war. Dann erzählt Levold von den Widrigkeiten der Bürokratie, von Förderanträgen, dem Kontakt zum BLB, dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes NRW, damals noch Besitzer der Brache, die heute der Stadt Köln gehört.

Die Priorität bei Neuland war immer, Einfluss auf die Stadtentwicklung zu nehmen

Judith Levold

Levold steckt sich noch eine Zigarette an, legt die Füße auf die Holzbank. Es wird ein heißer Tag, die ersten Neuländer trudeln ein: Mitarbeiter der Fahrrad-Initiative »Faradgang«, Stammgäste, die hier ihr zweites Frühstück zu sich nehmen, eine Gärtnerin ist schon an einem Hochbeet zugange.

Im Neuland wuchern nicht nur Zucchini, Tomaten und Dill, sondern auch Träume. »Es gibt da so eine Naturromantik von Städtern«, sagt Levold. »Aber Gärtnern ist einfach auch Arbeit.« Die gelingt mal besser, mal schlechter. »Das kann nix werden«, sagt Levold beim Rundgang. »Die Blätter der Zucchini verschatten doch alles.« Dann steckt sie einen Finger in die Erde, fühlt sich bestätigt: zu trocken. »Ich sag immer, wie wichtig es ist, zu mulchen — aber manche wollen sich einfach nicht belehren lassen. Spätestens in der zweiten Saison sehen sie es dann ein.«

Etwa die Hälfte der Beete sind Allmende-Beete, sie werden von allen gepflegt, und alle können auch ernten. Aber es gibt auch individuelle Beete, man kann sie für drei Euro im Monat buchen. Das Geld dient dem Verein, um Strom, Wasser, Erde oder auch Saatgut zu bezahlen. Rund 120 Menschen engagieren sich hier, aber im Verein sind nur rund 35 von ihnen. In Zukunft wolle man die Mitgliedschaft im Verein stärken, sagt Judith Levold, viel Arbeit laste auf zu wenigen Schultern. Sie ist weit davon entfernt, ein idyllisches Bild zu zeichnen. Auch der basisdemokratische Ansatz hat Tücken. »Die Heterogenität ist hoch, und Demokratie und die Gruppendynamik sind immer auch Prozessbremsen. Im Plenum mussten wir oft immer wieder neu diskutieren, weil immer andere Leute da waren«, sagt Levold. »Es gibt eben nicht nur die Engagierten, sondern auch die, die mit so einem Service-Anspruch ankommen. Da braucht man ein sonniges Gemüt und lange Puste.« Aber da seien eben auch die überraschenden Begegnungen mit Menschen, erzählt Levold. Menschen, die man ohne Neuland nicht getroffen hätte, weil sie einem anderen Milieu angehören, die dann aber zu Mitstreitern werden und mal eben ein Bewässerungssystem planen und umsetzen oder Hühnerhaltung mit viel Knowhow organisieren. Aber das WG-Syndrom, dass das, was allen gehört, oft nicht pfleglich behandelt wird, auch das kennt Levold. Und dann der Vandalismus während der Corona-Pandemie, als man geschlossen hatte: »Da wurde unser Info-Häuschen demoliert, Sachen geklaut, alles vermüllt — ich hätte mir eine orange Jacke anziehen können«, erzählt Levold. »Wir haben hier schon Ölheizungen und Röhrenfernseher weggeschleppt.«

Levold blickt nun voller Optimismus in die Zukunft. »Wir werden der erste Gemeinschaftsgarten, der Bestandteil eines öffentlichen Parks ist!« Denn mit dem neuen Stadtquartier Parkstadt Süd sollen nicht nur rund 3400 Wohnungen entstehen, sondern auch der Grüngürtel von der Luxemburger Straße bis an den Rhein verlängert werden. Und wohl im kommenden Jahr wird Neuland umziehen, ein paar hundert Meter weiter auf ein Nachbargelände. So hat es die Stadt beschlossen, denn auf dem derzeitigen Gelände wird das Interim für 1300 Schülerinnen und Schüler der Europaschule vom Zollstockgürtel untergebracht. »Wir haben immer gesagt, dass wir hier nur übergangsweise sind. Dass es zehn Jahren werden, hätte niemand gedacht«, so Levold. Und überhaupt, man bleibt ja im Veedel. Das neue Gelände ist zwar nur ein Drittel so groß und ringsherum werden Wohnungen hochgezogen, aber Levold sieht darin auch eine Chance wie bei jedem Umzug, um zu überlegen, was man wirklich noch braucht und mitnehmen will. Wann der Umzug ansteht? »Sicher sind wir diese Saison noch hier. Aber wir sind bereit«, sagt Judith Levold. »Bloß, wenn die hier anrücken und die Bodenplatte gießen und alles versiegeln und platt machen, dann ist da schon Abschiedsschmerz.«

Bernd Wilberg