Amazonen, Kriegsverbrecher und heiße Schokolade

Frohngasse, unter der Zoobrücke

An einem Montag Anfang April steht Marianne Bechhaus-Gerst auf dem Busparkplatz unter der Zoobrücke in Riehl und muss gegen den Verkehrslärm anreden. »Man hat ja gar keine Vorstellung mehr, wie das früher ausgesehen hat«, sagt sie und zeigt auf das Straßenschild mit der Aufschrift »Frohngasse«. Früher, das ist etwa 130 Jahre her. Zoo und Flora existierten schon, und wo heute Autos auf die Brücke fahren, stand das »Goldene Eck«, ein Vergnügungsviertel. Es war die Hochzeit des deutschen Kolonialismus, in der Frohngasse befand sich eine Filiale von »Castans Panoptikum«, wo Menschen aus Afrika in »Völkerschauen« zu sehen waren. Die populären Völkerschauen zogen mehrere Tausend Zuschauer an, die neben Szenen aus dem Alltag der kolonisierten Menschen auch kleine Theaterstücke vorgespielt bekamen. Teils wurden die Menschen aus Afrika auch als Freakshow inszeniert, etwa wenn sie Piercings trugen. »Es gab in diesem Viertel alles, was man sich an ›Exotik‹ vorstellen kann«, erzählt Bechhaus-Gerst. »Das späte 19. Jahrhundert war sehr prüde, die Völkerschauen waren eine Entschuldigung, viel nackte Haut zu zeigen, so wie es die ›Natur‹ der Afrikaner wäre, meinte man damals.«

Bechhaus-Gerst ist eine der wenigen Spezialistinnen für die deutsche Kolonialgeschichte. 2009 hat die an der Universität Köln tätige Afrikanistin für eine Ausstellung im Kölner Stadtmuseum die hiesige Kolonialvergangenheit aufgearbeitet, später noch eine erweiterte Version im Nippesser Bezirksratshaus gezeigt. Heute ist die Ausstellung eingelagert. Vielleicht ist das sinnbildlich für den deutschen Umgang mit der eigenen Kolonialgeschichte. Sie wird als Anekdote am Rande gesehen, weil sie formell lediglich 30 Jahre gedauert hat, und auch wirtschaftlich nicht einträglich war. Sie beginnt mit der Berliner Kongo-Konferenz 1884, auf der die großen Kolonialmächte Afrika unter sich aufteilen und die deutsche Herrschaft über Deutsch-Südwestafrika (Namibia), Togo sowie Kamerun legitimiert wird. 1890 kommt schließlich die Kolonie Deutsch-Ostafrika hinzu, auf deren Gebiet sich heute Tansania, Ruanda, Burundi sowie ein kleiner Teil Mosambiks befinden. Sie ist geprägt vom Wettlauf mit den Kolonialmächten England und Frankreich in Afrika und findet ihren traurigen Höhepunkt im Völkermord an den Herero zwischen 1904 und 1908 im damaligen Deutsch-Südwestafrika. Bis heute gibt es dafür keine »entschädigungsrelevante Geste« (Ex-Außenminister Joseph Fischer) der Entschuldigung durch die Bundesrepublik.

Die Kolonialbegeisterung war groß. Die »Kölnische Zeitung« besaß einen Kolonialreporter, im Theater lief »Tünnes in Afrika«

In Köln war die Kolonialbegeisterung groß. Die Kölnische Zeitung leistete sich mit Hugo Zöller einen Kolonialreporter, der im Blatt von seinen Expeditionen berichtete. In der Stadt gab es Theateraufführungen wie »Tünnes in Afrika«. Die Rheinische Gummiwarenfabrik von Franz Clouth war auf Kautschuk aus den Kolonien angewiesen und daher ebenso wie die Maschinenbaufabrik Humboldt oder die Gebrüder Stollwerck Mitglied des Kolonialwirtschaftlichen Komitees in Berlin. Das Bankhaus Oppenheim hatte eine Plantage in Deutsch-Ostafrika gegründet, Bankier Simon Alfred Oppenheim war neben Schwebebahn-Erfinder Eugen Langen, dem Handelskammer-Präsident Gustav Michels und dem Industriellen Arnold von Guilleaume Mitglied im Kolonialrat, der das Berliner Reichskolonialamt beriet.

»Kolonialismus ist auch eine bestimmte Art, die Welt zu sehen und zu strukturieren. Die formale Kolonialherrschaft basiert auf einem Unterbau, der wissenschaftlich und herrschaftstechnisch gelegt wird«, sagt Jürgen Zimmerer, Professor für afrikanische Geschichte an der Universität Hamburg. »Das geht weit über die formale Kolonialperiode hinaus, zum Beispiel wenn Goethe im ›West-Östlichen Diwan‹ behauptet, er könne sich den Kulturreichtum des Orients in sechs Monaten erschließen.«

Auch in Köln lebten koloniale Einstellungen noch lange nach 1918 fort. Im Zuge der Rheinland-Besetzung nach dem Ersten Weltkrieg setzte Frankreich Soldaten aus den französischen Kolonien in Afrika in Köln ein. Als diese Beziehungen mit deutschen Frauen eingingen, mobilisierte das Kölner Bürgertum dagegen und sprach von der »schwarzen Schmach« im Rheinland. Die dahinterstehende Angst vor dem »schwarzen Mann«, der einerseits intellektuell abgewertet, andererseits als sexuell übermäßig potent aufgewertet wird, zieht sich durch die gesamte Weimarer Zeit und findet seine Konsequenz im Nationalsozialismus. 1937 werden in einer Nacht-und-Nebel-Aktion etwa 400 Kinder von schwarzen Männern und deutschen Frauen, die in Köln leben, zwangssterilisiert. Auch heute werden solche Stereotypen wieder sichtbar, findet Marianne Bechhaus-Gerst. Ein Beispiel dafür sei die Berichterstattung über die sexualisierte Gewalt in der Silvesternacht. »Ich war erschrocken, wie schnell das wieder hochkam«, erklärt sie.

Rautenstrauch-Joest-Museum, Cäcilienstraße

»Der Ort, den ich in Köln am ehesten mit dem Kolonialismus verbinde, ist das Rautenstrauch-Joest-Museum«, sagt Jürgen Zimmerer. »Aber das Rautenstrauch-Joest hat sich von allen ethnologischen Museen auch am weitesten davon gelöst.« Im ersten Raum der Dauerausstellung im Backstein-Bau an der Cäcilienstraße werden die Besucher mit ihren Stereotypen über afrikanische Städte konfrontiert; Schaubilder und -kästen erläutern die Rolle der Ethnologie und des Sammlertums bei der Herausbildung rassistischer Weltbilder. Gegründet wurde das Rautenstrauch-Joest-Museum 1901, fünf Jahre später eröffnete die erste Ausstellung im alten Gebäude am Ubierring. Den Grundstock für das Museum bildeten Objekte, die Wilhelm Joest, der Sohn Kölner Zuckerfabrikanten, auf seinen ausgedehnten Weltreisen im 19. Jahrhundert gesammelt hatte. »Fast alle ethnologischen Museen gehen auf die Kolonialzeit zurück«, berichtet Marianne Bechhaus-Gerst. Zu dieser Zeit wurde das Sammeln von Ethnografica populär im deutschen Bürgertum, und es entwickelte sich ein Markt, den einige der bereisten Gesellschaften mit ihren teils in großer Stückzahl hergestellten Objekten bedienten. In Deutschland wurde das Sammeln als ein Beitrag zur Wissenschaft gesehen — auch Joest bekam 1890 den Titel eines Professors verliehen. Trotz seiner weiten Reisen besaß er ein ausgeprägt eurozentrisches Weltbild. Den Einwohnern der indonesischen Insel Sulawesi bescheinigte er, dass sie »auf derselben geistigen Stufe stehen, wie unsere Kinder«. Diese Weltsicht wurde vom damaligen Museumsdirektor Willy Foy aufgegriffen, der hoffte, über das Studium »primitiver« Kulturen Erkenntnisse über »die Anfangsgeschichte des menschlichen Geists« zu gewinnen. Dementsprechend ordnete er die Objekte in einer Art Entwicklungsgeschichte an. Die »niedrigsten Kulturformen« aus Australien wurden im Untergeschoss ausgestellt, die Ausstellung endete mit den »Eisenvölkern« Afrikas und Asiens im dritten Obergeschoss.

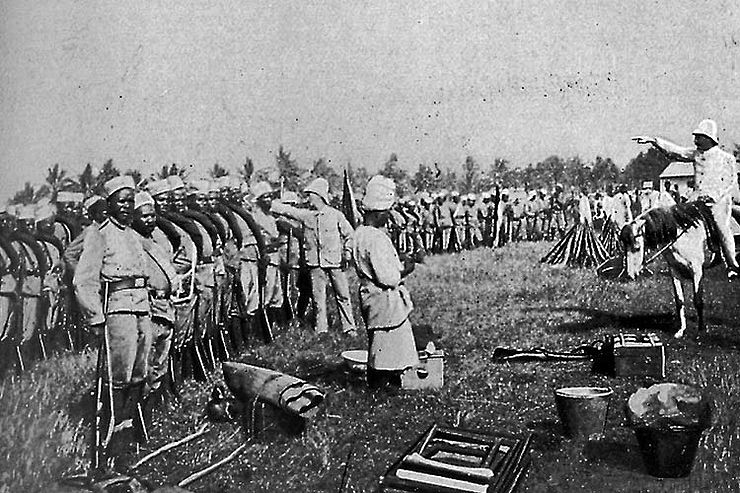

TH Köln, Südstadt

Wissenschaftlich gelehrt wurde dieses Weltbild fünf Minuten vom Ubierring entfernt in der Claudiusstraße. Wo heute an der TH Köln Sozialarbeit studiert wird, wurde ab 1901 an der Handelshochschule Personal für den Einsatz in den deutschen Kolonien ausgebildet. Die Hochschule propagierte das koloniale Engagement mit öffentlichen Vorträgen und im Unterricht. Auf dem Lehrplan standen Handels- und Kolonialwirtschaft, aber auch Kurse über das Völkerrecht oder die politische Struktur der kolonisierten Gesellschaften. 1908 unternahm die Handelshochschule eine Exkursion nach Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania und ins benachbarte Uganda, das eine britische Kolonie war, um dort »von England als Feind« zu lernen. »Das wilhelminische Bürgertum hatte einen enormen Minderwertigkeitskomplex gegenüber den britischen Eliten und eiferte denen nach«, erklärt Jürgen Zimmerer. Die Exkursion besuchte überwiegend Plantagen und andere wirtschaftliche Betriebe, abends nahm man an den Veranstaltungen der Kolonialisten in den »Europäer-Vierteln« teil, Begegnungen mit der einheimischen Bevölkerung kamen kaum zustande. Christian Eckert, Leiter der Handelshochschule, schrieb später, dass die Kolonisierten »zu produktiver Arbeit« angelernt werden müssten, um »für europäische Fabrikate kauflustig« zu werden. Es war einer der letzten Vorschläge, um den anhaltenden Widerstand der Kolonialbevölkerung gegen das Arbeitsregime der Kolonialherren zu bekämpfen. »Der Arbeitermangel in den Kolonien führte dazu, dass die Deutschen Zwangsarbeit einführten«, erzählt Marianne Bechhaus-Gerst. In Deutsch-Ostafrika stellten die Deutschen die Steuer von einer Hüttensteuer auf eine Kopfsteuer um, was die Steuerlast der Bevölkerung vervielfachte. »Diese Steuerlast musste dann im Straßen- und Eisenbahnbau oder auf den Plantagen abgearbeitet werden.« Neben dem erzwungenen Anbau von Baumwolle waren diese Steuern eine Ursache für den Maji-Maji-Aufstand (1905–1907), in dem sich im Süden Tansanias verschiedene Volksgruppen gegen die deutschen Kolonialherren zusammenschlossen. Die Deutschen konnten den Aufstand nur durch eine künstliche Hungersnot niederschlagen. Die Zahl der Toten wird auf 75.000 bis 300.000 Menschen geschätzt, fast ausschließlich auf Seiten der Bevölkerung.

Ehemaliges Stollwerck-Gelände, Südstadt

Wer auf dem Stollwerck-Gelände zwischen Bayenstraße und Severinswall steht, findet kaum noch Spuren der alten Schokoladenfabrik, geschweige denn von ihrer Rolle im deutschen Kolonialismus. Lediglich ein Fabrikriegel ist von dem einstigen global player im Schokoladengeschäft geblieben, dort befinden sich jetzt Wohnungen.

Dabei nimmt Stollwerck eine Ausnahmestellung unter den Kölner Kolonialfirmen ein. Im späten 19. Jahrhundert wurde Schokolade vom Luxus- zum Massenprodukt, Stollwerck benötigte für seine Produktion Kakao und Palmöl aus den Kolonien als Rohstoffe. Um aber im Markt auch über die Grenzen Kölns hinaus bestehen zu können, brauchte das Unternehmen neue Verkaufsideen. Stollwerck verkaufte seine Schokolade am Automaten und mit speziellen Gimmicks. »Der Stollwerck-Schokolade lagen Sammelbilder bei, die auch Szenen aus den Kolonien zeigten«, erläutert Marianne Bechhaus-Gerst. Die meisten Deutschen hatten keine Vorstellung vom Leben in den Kolonien, also waren selbst die kleinformatigen Sammelbildchen von Interesse. »Die Darstellungen auf den Bildern waren stark idealisiert, sie zeigen etwa ›fröhliche‹ Arbeiter auf der Kakaoplantage«, sagt Bechhaus-Gerst. »Die Kolonisierung wird dort als ein Segen dargestellt — für die Menschen in den Kolonien, aber auch für die Deutschen, die so neue Rohstoffe erhalten.« Um auch weiterhin das Luxussegment mit seiner Schokolade bedienen zu können, warb die Firma gemeinsam mit der Sektkellerei Henkell. Eine Werbeanzeige aus dem Jahr 1906 zeigt ein Zimmermädchen in jungfräulichem Weiß und einer Sektflasche, zu der sich ein schwarzer Mann mit dicken, geschürzten Lippen und zwei Tassen Stollwerck-Trinkschokolade herüberlehnt. Darüber steht »Für Feinschmecker«. Die anzügliche Doppeldeutigkeit ist gewollt. In einer anderen Anzeige tragen halbnackte Afrikaner Kisten mit Henkell-Sekt und Stollwerck-Schokolade durch den Dschungel. Auch zu »Weihnachten in Kamerun«, so der Titel der Werbeanzeige, sollten Luxusprodukte von Henkell und Stollwerck unabdingbar sein. Selbst die Tasse heißer Schokolade wurde in der Kolonialzeit zum Ausdruck kultureller Dominanz stilisiert.

Staatenhaus, Deutz

Die Inszenierung des Kolonialismus war auch deshalb wichtig, weil er sich volkswirtschaftlich nicht rechnete. In Köln nimmt die Messe eine Schlüsselfunktion ein, um eine breite Öffentlichkeit von den Segnungen der Kolonialbemühungen zu überzeugen. In der Werkbund-Ausstellung von 1914 wurde ein Musterhaus für Verwaltungsbeamte und Kaufleute in den Kolonien vorgestellt, das »Koloniale Gehöft«. Bis ins Detail wurde es mit den Insignien der Kolonialherrschaft geschmückt. Neben einer Ngoma-Trommel, die die Arbeiter zum Feierabend rufen sollte, waren für die Einrichtung Leopardenfelle, Massai-Schilder oder ein Elefantenfuß als Papierkorb vorgesehen. Gebaut wurde es nie. Wegen des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs im August 1914 wurde die Werkbund-Ausstellung frühzeitig beendet.

Das deutsche Reich muss unbedingt den Erwerb von Kolonien anstreben« Konrad Adenauer

Der Erste Weltkrieg markiert das Ende der deutschen Kolonialherrschaft. Die Kolonialambitionen sind jedoch ungebrochen, die Kolonien wurden in der Weimarer Zeit zu einem Projektionsort. Politisch äußerte sich dies im »Kolonialrevisionismus«, dessen prominentester Kölner Vertreter der damalige Oberbürgermeister Konrad Adenauer war: »Das Deutsche Reich muss unbedingt den Erwerb von Kolonien anstreben. Im Reiche selbst ist zu wenig Raum für die große Bevölkerung«, erklärte er 1927. Ein Jahr später wurde das Zitat an einer Wand im Staatenhaus angebracht. Anlass hierfür war die »Pressa«, eine Ausstellung über das deutsche Pressewesen, die von fünf Millionen, teils internationalen, Gästen besucht wurde. Auf einer Sonderausstellung wurde die »Pressa« zur Leistungsschau der Kolonialpublizistik: Tagebücher alter Kolonialhelden wurden ebenso ausgestellt wie aktuelle Periodika. Afrika wurde dabei als menschenleerer Raum imaginiert, der nur auf eine Besiedlung durch die Deutschen als »Volk ohne Raum« wartete. Adenauer machte in der Folge Karriere in der kolonialrevisionistischen Bewegung. 1931 wurde er zum stellvertretenden Präsidenten der Deutschen Kolonialgesellschaft gewählt und bereitete in dieser Funktion noch die Kolonialausstellung vor, die 1934 in der Messe die Nazi-Ostpolitikals Fortsetzung der Kolonialpolitik propagierte — ein Jahr nachdem er von den Nazis als Oberbürgermeister geschasst worden war.

Der Adolf-Hitler-Platz wurde schnell umbenannt, an die Kolonialhelden erinnern noch viele Straßen

Was für die Zeitgenossen noch selbstverständlich war, dringt erst langsam wieder in die akademische Geschichtswissenschaft und das kollektive Gedächtnis ein: »Die Nationalsozialisten beziehen sich auf die Grundannahme des ›Volks ohne Raum‹«, erläutert Jürgen Zimmerer. »Nur dass man diesen Raum vor 1918 in Afrika suchte und nach 1933 in Osteuropa. Hitler hat gesagt: ›Der russische Raum ist unser Indien. Den Ukrainern liefern wir Kopftücher, Glasketten als Schmuck und was sonst Kolonialvölkern gefällt.‹ Und der Vorteil eines kontinentalen Kolonialimperiums war für ihn, dass die Royal Navy nicht dazwischen fahren kann, wenn es wieder Krieg gibt.« Die Strukturierung des Raums durch die Kategorie der »Rasse« habe man zum ersten Mal im südlichen Afrika erleben können. »Dort wurde das Land fruchtbar gemacht, indem die dort lebenden Menschen aus dem Weg geräumt wurden. In dieser Tradition steht auch der Generalplan Ost, der den Tod von bis zu 30 Millionen Menschen durch Umsiedlung nach Sibirien bedeutet hätte.« Unterschiedlich ist jedoch die Erinnerungspolitik. Während nach dem zweiten Weltkrieg etwa der Adolf-Hitler-Platz schnell zum Deutschen Platz wurde, bevor er 1950 den Namen Ebertplatz erhielt, existieren bis heute Straßen, die nach den Heroen der Kolonialzeit benannt sind.

Afrikaviertel, Nippes

Kleine Häuser stehen am Rand der Gustav-Nachtigal-Straße in Nippes, zwei oder drei Familien wohnen heute darin. Im Vergleich zu den Mietskasernen der Jahrhundertwende, die den etwas südlich gelegenen Leipziger Platz säumen, waren sie Luxus, als die Nazis 1935 das »Afrikaviertel« auf einer ehemaligen Fabrikanlage bauen ließen. Heute weiß dies kaum jemand. »Meine Studierenden und ich haben hier eine Umfrage gemacht. Wir wollten etwa wissen, ob die Anwohner wissen, wonach die Tangastraße benannt ist«, erinnert sich Marianne Bechhaus-Gerst. »Die meisten dachten, nach der Unterwäsche.« Benannt ist sie nach der Schlacht bei Tanga im damaligen Deutsch-Ostafrika, wo 1914 deutsche Truppen eine Übermacht an britischen Soldaten besiegten. Ende der 80er Jahre stießen die Grünen in der Bezirksvertretung eine Diskussion über die Straßennamen an. Letztlich erreichten sie, dass zwei Straßen umbenannt wurden. Die Carl-Peters-Straße war benannt nach dem Afrikaforscher, der mithilfe von Trickverträgen den Einwohnern Land für die Gründung von Deutsch-Ostafrika abluchste und später einen Aufstand anstieß, weil er sowohl seine afrikanische Geliebte als auch ihren späteren Liebhaber, für den sie ihn verlassen hatte, hinrichten ließ. Die Lüderitz-Straße erinnerte an Adolf Lüderitz, der in Südafrika die Nama um Land betrog und damit den Grundstock für die Ansiedlung im späteren Deutsch-Südwestafrika legte, die schließlich zum Herero-Aufstand führte. In einem merkwürdigen Akt der Umkehrung wurde die Lüderitzstraße zur Usambarastraße, benannt nach einer Gebirgskette in Tansania, während die Carl-Peters-Straße zur Namibiastraße wurde. Es gab auch Überlegungen, die Straßen nach dem anti-kolonialen Widerstandskämpfer Joseph Morenga von den Herero zu benennen. »Die Frage bei Umbenennungen ist halt immer, wieviel des kolonialen Kontextes erhalten bleibt. Beliebt ist es, diesen einfach auszulöschen, indem man die Straße einer anderen Person mit gleichem Namen widmet«, sagt Bechhaus-Gerst. Genau dies wird im Moment beim Gustav-Nachtigal-Platz in Berlin-Wedding diskutiert. Nachtigal war ein Afrikaforscher, der viele seiner Reisen aufgrund des Vermögens seines Kölner Onkels, eines Ölhändlers, durchführen konnte. Bis heute gilt Nachtigal als ambivalente Figur. Einerseits fehlt seinen Schriften der rassistische Unterton vieler seiner Zeitgenossen, andererseits beglaubigte er die betrügerischen Verträge von Adolf Lüderitz mit den Nama. In Berlin wollen anti-rassistische Initiativen mit Unterstützung von SPD, Grüne und LINKE den Nachtigal-Platz deshalb umbenennen, die CDU will ihn jedoch dem Theologen Johann Karl Christoph Nachtigal widmen. Die Erinnerung an den Kolonialismus wäre dann an diesem Ort ausgelöscht.

Takuplatz, Neuehrenfeld

Wie schwierig dieser Diskussionsprozess ist, sieht man am »Chinesen-Veedel« in Neuehrenfeld. »Die Menschen sind heute stolz auf ihr in 100 Jahren gewachsenes ›Veedel‹«, steht dort auf einer Messingtafel am Takuplatz. »Der Satz musste unbedingt mit drauf«, erinnert sich Marianne Bechhaus-Gerst. 2009 regten die Grünen eine Debatte um Erinnerung an die Kolonialzeit in Ehrenfeld an. Eine der Maßnahmen war eine neue Gedenktafel am Takuplatz, die 2011 angebracht wurde. »Vorher war da ein vollkommen unkritischer Text.« Als die Arbeiter-Wohnungs-Genossenschaft das Viertel 1913 gebaut hat, war sie von der Niederschlagung der Bewegung »In Rechtschaffenheit versammelte Faustkämpfer«, von Deutschen als »Boxer« bezeichnet, gegen die Kolonialmächte in China so beeindruckt, dass sie die Straßen danach benannte. Die Iltisstraße heißt nach einem deutschen Kanonenboot, das die Taku-Forts, wo sich die chinesischen Kämpfer verschanzt hatten, beschoss. Die Lansstraße ist nach ihrem Kapitän Wilhelm Lans benannt, dessen Porträt dort an einer Hauswand hängt. »Auf der Tafel befindet sich jetzt der Minimalkonsens« berichtet Marianne Bechhaus-Gerst. »Aber schon der war mühevoll.« Die Anwohner, darunter die Karnevalsgesellschaft »Ihrefelder Chinese«, hätten die Kritik an den Straßennamen als Angriff auf ihre Veedelsgemeinschaft betrachtet, falsche Gerüchte über eine Umbenennung des Platzes erschwerten die Kompromissfindung zwischen Anwohnern und Befürwortern der neuen Tafel wie dem Bezirksbürgermeister Josef Wirges. »Organisationen aus der Diaspora wären wichtig«, findet Marianne Bechhaus-Gerst. »Das verleiht der Sache nochmal ein anderes Gewicht.«

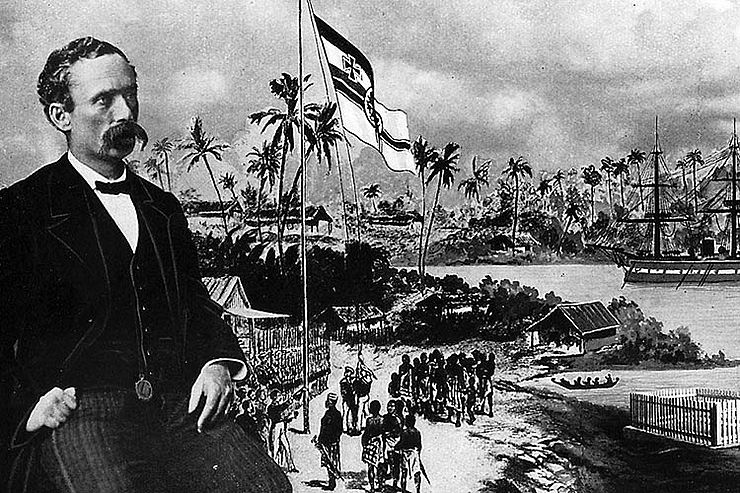

Grab von Hermann von Wissmann, Melatenfriedhof

In der Mittelreihe des Melatenfriedhofs, direkt gegenüber der Familiengruft der Familie DuMont, liegt Hermann von Wissmann begraben. Auf einer schwarzen Platte sieht man einen Drachentöter, auf seiner Grabplatte steht »inveniam viam — aut faciam«. »›Finde ich keinen Weg, so bahne ich mir einen‹, danach hat er gehandelt«, sagt Marianne Bechhaus-Gerst. Wissmann durchquerte von 1881 bis 1882 als erster Afrika von West nach Ost, ab 1883 erforschte er im Auftrag Belgiens den Kongo und erschoss dabei mehrere Afrikaner, die ihn an der Weiterreise hindern wollten. Berüchtigt wurde Wissmann jedoch als Oberbefehlshaber der »Schutztruppe« in Ägypten und Mozambique. Ausschlaggebend dafür war sein Engagement in der »Antisklavereibewegung«. Als in Deutschland die Zustimmung zu den Kolonienplänen im Laufe der 1880er Jahre wuchs, war der Markt für Sklaven nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs 1865 längst zusammengebrochen. Den Kolonialmächten war es zudem gelungen, die einheimischen Arbeitskräfte auch mit anderen Mitteln zur Plantagenarbeit zu zwingen. Die Ablehnung der Sklaverei unter den deutschen Kolonialbefürwortern diente daher der Ermächtigung, militärisch gegen die »Araber« vorzugehen, die noch Sklavenhandel betreiben würden. Wissmann hielt Araber für die »Pest Afrikas«. Im Mai 1889 begann Wissmann seinen Feldzug an der ostafrikanischen Küste. Sein Vorgehen war brutal. Eroberte Dörfer ließ er plündern und in Brand setzen, die Felder wurden verwüstet. Die Anführer des Widerstands gegen seine Truppe ließ er erschießen oder hängte sie auf. Sein Feldzug dauerte ein Jahr, und als er zurückkehrte, erwartete ihn ein triumphaler Empfang — auch in Köln. Noch heute gibt es in Ehrenfeld eine Wissmannstraße.

Der ebenfalls in der »Antiklaverei-Bewegung« aktive Eugen Langen hielt 1890 eine Feier zu Ehren Wissmanns ab, vier Jahre später heiratete Wissmann seine Tochter Hedwig. Wissmann stirbt 1905 und wird in Köln unter großer Anteilnahme auf Melaten beerdigt. »Eigentlich hätte sein Grab hundert Jahre nach seinem Tod aufgelöst werden sollen«, berichtet Bechhaus-Gerst. »Der ›Traditionsverband ehemaliger Schutz- und Überseetruppen‹ hat dann die Patenschaft übernommen.« Schon zu Wissmanns hundertstem Todestag hatte der »Traditionsverband« Kränze niedergelegt, Anfang April 2016 liegt eine frische Blume am Grab von Wissmann. Von einem anderen Erinnerungsort ist jedoch keine Spur mehr zu finden.

1898 starb eine »Amazone von Dahomey« an einer Lungenentzündung. Sie nahm in Köln an einer Völkerschau teil und wurde auf Melaten beerdigt. Heute ist ihr Grab längst nicht mehr vorhanden. »Das ist das Ungleichgewicht«, meint Marianne Bechhaus-Gerst. »Wissmann ist ein Massenmörder. In Köln gibt es gleich zwei Orte, die an ihn erinnern. Seine Opfer haben keinen.«

Literatur

Marianne Bechhaus-Gerst:

»Köln und der Deutsche Kolonialismus«,

Böhlau, 282 S., 34,90 €

Jürgen Zimmerer:

»Kein Platz an der Sonne: Erinnerungsorte der deutschen Kolonialgeschichte«,

Campus, 524 Seiten, 39,90 €