Surrealist im Handgemenge

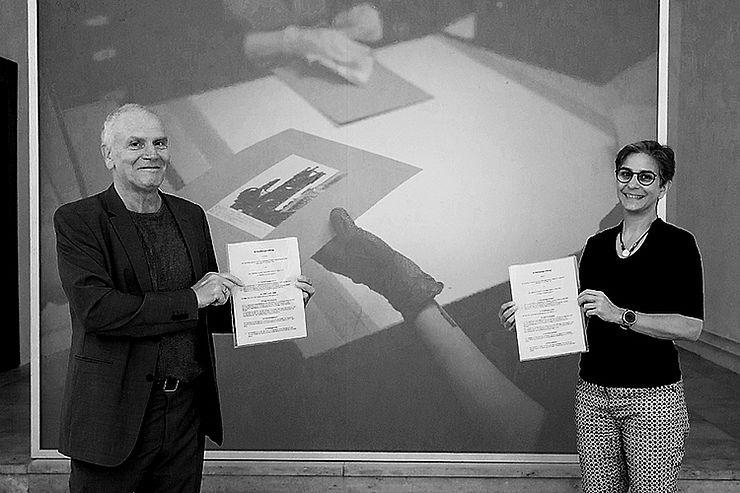

Es ist immer eigenartig, von außen mit der eigenen Geschichte konfrontiert zu werden. Am 1. Juni flatterte eine Pressemitteilung der Stadt Köln herein: Das Archiv unseres ehemaligen Fotografen Manfred Wegener geht ans Rheinische Bildarchiv. Der Rat der Stadt, heißt es nüchtern, habe die Schenkung angenommen. Die Rede ist von 180.000 analogen Fotografien, 50 Ordnern auf 4,5 Regalmetern, und etwa 350.000 Digitalaufnahmen. Die meisten Fotos sind in Manfreds Zeit bei der Stadtrevue entstanden. Mit der Schenkung verschmilzt ein Stück Kölner Zeitungs- und Verlagsgeschichte mit der Stadtgeschichte.

Zeit für einen Rückblick? Zu nostalgisch. Lieber noch einmal mit Manfred über sein Verhältnis zu seiner Arbeit reden.

Manfred Wegener war von Anfang an bei der Stadtrevue dabei. Zunächst allerdings gar nicht als Fotograf, sondern im Vertrieb. In den frühen 80er Jahren wechselte er dann aber ganz zum Fotojournalismus: »Mir hat gefallen, dass die Stelle offen definiert war. Ich stand nicht unter dem Zwang, mich als Foto-Profi beweisen zu müssen«, sagt Manfred im Gespräch. Die Stadtrevue hatte vor vierzig Jahren keine Bildsprache, war ungebrochen textlastig. Politische Diskussionen dominierten die Redaktionssitzung, auch Manfred griff als Autor in die Debatten ein. Erst nach und nach begriff er den Freiraum, den die Stadtrevue bot, fotoästhetisch. »Diese Perspektive, danach zu fragen, wie ein Bild aufgebaut ist, was es symbolisiert, wie eine bestimmte Vorstellung zustande kommt — die wurde für mich und meine Arbeit immer wichtiger«, sagt er und schildert eine Situation, die für sein Denken über Fotografie entscheidend war: »Auf Demos war es beliebt zu sagen: Da hinten, da steht ein Polizeispitzel, mach mal ein Foto von dem! Kein Mensch konnte diese Aufnahmen für irgendwas gebrauchen, es ging einfach um das Ritual. Und ich habe das Ritual fleißig bedient. Irgendwann habe ich mal mit Gernot Huber, der damals für das Volksblatt fotografiert hat — ein Meister seines Fachs! —, über meine ›Spitzel‹-Bilder gesprochen. Da gab es eine Aufnahme, auf der jemand von einem Baum halb verdeckt ist und so ein bisschen mysteriös hervorspäht. Gernot zeigte darauf und meinte: ›Das ist dein Foto!‹ Ihn interessierte gar nicht der Informationswert, er hat auf das Foto als Foto geschaut und sich gefragt, was symbolisiert eigentlich einen Spitzel? Das war ein wichtiger Moment für mich, denn die Perspektive, aus der Gernot auf Fotos blickte, war mir bis dahin fremd: Das Wie ist wichtiger als das Was!«

So ist über die Jahre ein Werk entstanden, das unser Magazin geprägt, mehr noch: definiert hat. Manfreds Fotostrecken waren eigenständige Beiträge zu den Titelgeschichten. Diese Autonomie ist bis heute der Anspruch unserer Bildsprache geblieben. »Du findest die Bilder in der Wirklichkeit nicht, von denen Du meinst, dass sie da sein müssten«, sagt Manfred. Mit dieser Beschränkung, dieser prinzipiellen Unzulänglichkeit des Alltags müsse man arbeiten, sich damit anfreunden. Dann erst entdecke man Neues: »Für die Surrealisten war Fotografie die surrealistische Kunst: Irgendein beliebiger Augenblick wird aus dem Strom des Alltags gerissen und eingefroren. Der Augenblick wird seines Zusammenhangs beraubt. Irgendwann hat sich aber der Mythos gebildet, ausgerechnet die Fotografie sei Stellvertreterin dieses größeren Zusammenhangs. Ich wundere mich bis heute darüber. Im besten Fall ist Fotografie eine Verdichtung von Raum und Zeit.«

Der Autor dieser Zeilen saß jahrelang mit Manfred in einem Redaktionsbüro. Manfred hatte gute Geschichten auf Lager, immer interessanter als das, was tagesaktuell anlag. 2016 ging er in den Ruhestand, die guten Geschichten hat er immer noch: »Ich habe mal eine Fotoserie gesehen, für die englische Arbeitslose beim Warten auf dem Amt fotografiert wurden. Die fand ich unheimlich stark. Dann hab ich genauer hingesehen: Alle Fotos waren scharf, da gab es keine falschen Posen, der Bildaufbau war perfekt. Ganz klar: Die Fotos waren inszeniert! Da ist jemand in den Wartesaal gegangen, hat den Leuten erzählt, was er machen will, und dann die, die mitmachen wollten, arrangiert. Hoffentlich hat er sie auch bezahlt! So, was soll das Problem sein, Fotos zu inszenieren? Sie sollen ja eine Wirklichkeit, sollen die Haltung des Fotografen ausdrücken — man soll nicht glauben, sie würden irgendwie neutral die Wirklichkeit widerspiegeln.« Zeit für die letzte Punchline, Manfred: »Du suchst immer nach den perfekten Fotos, und Du findest was anderes.« Meistens was besseres.