Kann das weg?

Kölner Großbauprojekten eilt kein guter Ruf voraus. Wenn 2024 Oper und Schauspielhaus am Offenbachplatz wieder eröffnet werden, wird die Sanierung über eine Milliarde Euro gekostet haben — viermal so teuer und neun Jahre später als ursprünglich geplant. Als 2017 beschlossen wurde, die Mülheimer Brücke zu sanieren, sollte dies höchstens 188 Mio. Euro kosten. Aber beim Bau wurden weitere Schäden festgestellt, so dass die Stadt nun mit zusätzlichen Kosten von 137 Mio. rechnet. Und dann ist da noch die Ost-West-Achse. 2018 beschloss der Stadtrat, dass zwei Varianten geprüft werden sollen: eine oberirdische Stadtbahnstrecke sowie ein neuer Tunnel. Aus der Politik heißt es, dass dafür im laufenden Haushalt allein 51 Mio. Euro an Planungsbüros gezahlt wurden. Trotzdem wird die Stadt Köln erst im Mai 2023 über die Ergebnisse informieren können — knapp viereinhalb Jahre nach Ratsbeschluss. Bei einem weiteren Großprojekt, der Historischen Mitte am Roncalliplatz, wurde 2014 der Beschluss zur Planung gefasst. 2023 soll nun der Rat den Bau beschließen, zu geschätzten Kosten von derzeit 180 Mio. Euro.

Mittlerweile hat das Unbehagen die Kölner Verwaltung und Politik erfasst. Mitte Oktober legte die Verwaltung eine Liste mit den 122 städtischen Bauprojekten vor, für die jeweils mehr als 10 Mio. Euro angesetzt waren. In der Politik herrschte daraufhin zunächst Ratlosigkeit. »Was erwartet die Verwaltung jetzt eigentlich von uns?« — so gibt Stefanie Ruffen (FDP) die Reaktion im Rat wieder. Gleichwohl gibt es unbestritten Handlungsbedarf. Kostensteigerungen, Corona und die Folgen des Kriegs in der Ukraine: Für Ruffen ist klar: »Wir müssen Geld sparen und den Gürtel enger schnallen.«

Die Liste soll zunächst einen Überblick liefern über die Vorhaben der nächsten 15 Jahre. Vorschläge zur Priorisierung oder gar eine umfassende Agenda sind der Liste nicht zu entnehmen. Man könnte sie auch als Eingeständnis lesen: Die Kapazitäten, um alle Vorhaben gleichzeitig voranzutreiben, reichen nicht. Von einem »hohen Auftragsbestand innerhalb der Gesamtverwaltung« schreibt die Stadt.

Die Verwaltung, so kann man das verstehen, bittet um eine klare Ansage: Welche Projekte können warten? Welche Bauten sind dringend nötig? Dabei stehen etwa Schulbauten und notwendige Sanierungen wie die der Rheinbrücken völlig außer Frage. Oberbürgermeisterin Henriette Reker, parteilos und oberste Verwaltungschefin, sieht sich in der Rolle der Moderatorin. Die Liste der Großvorhaben geht anscheinend auf ihre Ankündigung in Zeitungsinterviews im Sommer zurück. Ob dabei Mut oder Hilflosigkeit angesichts der immer massiveren Kostensteigerungen ausschlaggebend waren, muss offenbleiben. Klar ist aber, dass die Liste letztlich auch das Verhältnis zwischen Rat und Verwaltung zum Ausdruck bringt.

Schuldzuweisungen und Zukunftsaussichten

Und darüber wird in Köln seit Jahren diskutiert. Fehlendes gegenseitiges Vertrauen ist die weithin geteilte Diagnose. In der Verwaltung hört man: Die ehrenamtlichen Politiker*innen träfen Entscheidungen, die sie dann kurze Zeit später revidierten. Die Erweiterung des Trainingsgeländes des 1. FC Köln im Grüngürtel gilt als Beispiel dafür. Und die politischen Beschlüsse seien oft zu kleinteilig, ließen der Verwaltung nicht den nötigen Spielraum, um sie effektiv umzusetzen. In der Politik heißt es dagegen: Die Verwaltung setze politische Beschlüsse schlicht nicht um, ohne dass nachvollziehbar sei, warum. »Wir erzählen den Leuten immer, was wir alles beschlossen haben, und dann kommt nichts«, so Christian Joisten, Fraktionsvorsitzender der SPD.

»Es gibt in dieser Stadt keine Prioritäten«, sagt Michael Weisenstein (Linke). Ihm habe die Liste keine neuen Erkenntnisse gebracht. Ginge es nach seiner Fraktion, wären die Prioritäten klar. In der Stadt müsse flächendeckend das ausgebaut werden, was er die »soziale Infrastruktur« nennt: Sportplätze, Bürgerhäuser, Beratungsangebote und ÖPNV.

Dass einzelne Vorhaben nicht ohne weiteres eingestellt werden können, ist den Fraktionen bewusst. Bevor sie sich auf Streichungen festlegen, fordern sie von der Verwaltung weitere Zahlen und Informationen. Volt, der kleinste Partner im Ratsbündnis mit Grünen und CDU, schlägt eine umfassende »Nutzwertanalyse« vor, in der Hoffnung, alle Nutzen und Risiken auf einen Nenner bringen zu können. Die Liste sei keine hinreichende Entscheidungsgrundlage, darin sind sich die Politiker einig. Es fehlten die ursprünglichen Kostenschätzungen, zum Beispiel, oder die tatsächlichen Belastungen für den Haushalt, aufgeschlüsselt nach den Jahren, in denen sie fällig werden. Ein Controlling im betriebswirtschaftlichen Sinn könne die ehrenamtliche Politik nicht ersetzen, heißt es. Christian Joisten spricht aber von einem »politischen Controlling«, Stefanie Ruffen schlicht von der Verantwortung des Rates.

Ob die Liste eine »Steuerungswirkung entfalten« könne, sei abzuwarten, so Lino Hammer, Fraktionsgeschäftsführer der Grünen. Doch er ist zuversichtlich, dass der Ansatz konstruktiv ist. Seine Fraktion habe alle Zahlen, die sie nachforderte, erhalten. Auch wenn einzelne Projekte auf der Liste am Ende neu priorisiert würden, sollen neue Projekte in Köln weiterhin möglich sein. Man werde sich aber künftig an der Liste orientieren können.

Nicht bauen ist auch keine Lösung

Was also soll die Politik tun? »Ein Großprojekt sollte nicht aufgegeben werden, wenn es schon in der Bauphase ist«, meint Mike Gralla, Professor für Baubetrieb und Bauprozessmanagement an der TU Dortmund. Konzepte bei Bedarf zu überarbeiten, sei aber immer sinnvoll: »Das wäre auch im Hinblick auf die öffentliche Wirkung gut.«

Denn trotz des schlechten Rufs, den Köln bei Planung und Bau öffentlicher Großprojekte hat: Sie werden auch in Zukunft geplant und gebaut werden müssen. Bis zum Jahr 2043 muss Köln rund 17,5 Mrd. Euro investieren — der Großteil in Verkehr und Bildung. Dies geht aus einer Studie hervor, die die Stadtverwaltung vorgelegt hat. Daran mitgeschrieben hat Stefan Schneider, der sich beim Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) mit Kommunalfinanzen beschäftigt. Die Studie unterscheidet dabei drei Arten von Investitionen, bei denen die Kommune jeweils unterschiedliche Möglichkeiten der Finanzierung und Planung hat. »Um den Nachholbedarf kommen sie nicht herum«, sagt Schneider. »Da gibt es kaum Spielraum.« Marode Brücken, Straßen und Schulen müssten nun einmal erneuert werden. Mehr Spielraum habe man beim »Ersatzbedarf«, wenn ein Gebäude oder eine Brücke das Ende der Nutzungsdauer erreicht. Den größten Spielraum gebe es beim Neubau von Infrastruktur — egal, ob dies eine Stadtbahnlinie oder eine Schule sei. »Nicht die Höhe der Baukosten sollte dabei im Vordergrund stehen, sondern der Nutzen«, sagt Stefan Schneider. Eine neue Stadtbahnlinie bringt neben verbesserter Verkehrsanbindung und Mobilität auch neue Einnahmen für die KVB.

Eine Debatte, die keine ist

Gerade die letzte Kategorie von Großprojekten steht immer wieder in der öffentlichen Diskussion — und entzieht sich ihr zugleich. Kulturbauten sind nicht nur Orte, an denen eine Sammlung präsentiert oder Theaterstücke, Opern oder Konzerte aufgeführt werden, und die damit eine Teilöffentlichkeit der Stadtgesellschaft bilden. Für die Städte selbst sind Kulturbauten zugleich ein Mittel des Stadtmarketings und der Stadtentwicklung. »Ein Kulturbauwerk lässt sich kaum durch verkaufte Eintrittskarten gegenfinanzieren«, sagt Stefan Schneider vom Difu. »Es bringt jedoch immer auch weitere ökonomische Effekte mit sich.« Wer ein Theaterstück besucht, geht vielleicht noch in ein Restaurant, ein Museum zieht Tourist*innen oder Schulklassen an, die anschließend shoppen gehen. So dienen Kultur-Großprojekte immer auch dazu, die Stadt im Wettbewerb um Tourist*innen, neue Einwohner*innen und Firmenansiedlungen zu positionieren. Wie unhinterfragt diese Prämisse geworden ist, zeigt sich am deutlichsten an der 866 Mio. teuren Elbphilharmonie, die 2017 in Hamburg eröffnet wurde. Dort reichten die Ankündigung einer privaten Spende und die Aussicht auf ein Bauwerk der Star-Architekten Herzog & De Meuron, um einen Konsens in der Stadtpolitik herzustellen — trotz breiten Protests in der Stadtgesellschaft. Den politischen Entscheidungsprozess bezeichnete eine Studie der Uni Münster daher als »post-politisches Regime urbaner Regierungsführung.«

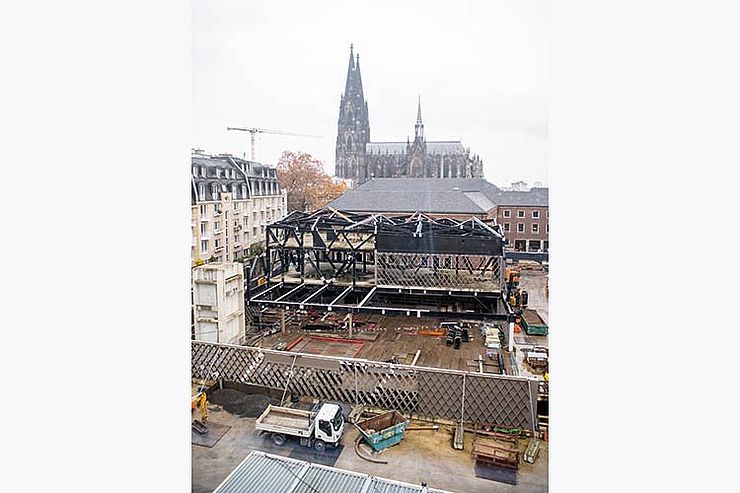

In Köln fällt die Bilanz in dieser Hinsicht jedoch gemischter aus. Dem erfolgreichen, bürgerschaftlichen Protest gegen den Neubau und stattdessen für die Sanierung des Schauspielhauses steht die weitgehende Abwesenheit einer öffentlichen Diskussion über die Etablierung der Via Culturalis entgegen, einer Art Museumsmeile, die vom Roncalliplatz bis zum Wallraf-Richartz-Museum (samt geplantem Anbau) reichen soll. Das letzte Puzzlestück dieses Projekts, die Historische Mitte am Roncalliplatz, wurde 2014 vom Rat auf den Weg gebracht, obwohl noch nicht einmal die Ergebnisse einer statischen Prüfung vorlagen. Auch die Frage, welche städtebaulichen Folgen die Verdichtung von Kulturbauten rund um den Kölner Dom mit sich bringt, wurde kaum debattiert. Denn ihr Zweck ist offensichtlich: Die Via Culturalis ergänzt die Funktionen von Altstadt und Hohe Straße: Sie soll kulturaffines Publikum von außerhalb anlocken, das dann in Köln Geld ausgibt.

Diskutiert werden hingegen in der Öffentlichkeit vor allem die im Vergleich dazu »harten« Fakten von Großprojekten: Wie teuer wird es? Wie lange dauert es? Und warum wird es fast immer teurer und dauert länger als geplant? »Großprojekte haben eine enorme Komplexität«, meint Mike Gralla von der TU Dortmund. »Wegen der insgesamt hohen Baukosten, ergeben bereits Kostensteigerungen im niedrigen Prozentbereich gleich eine große Summe.« Stefan Schneider vom Difu ist zudem grundsätzlich skeptisch gegenüber ersten Kostenschätzungen. Oftmals würden diese zu niedrig angesetzt, um Zustimmung in der Öffentlichkeit und in der Politik erhalten. »Ich hoffe sehr, dass dies den Entscheider*innen bewusst ist«, sagt der Ökonom.

Gut geplant ist gut gebaut

Oftmals liegen die Gründe für Verzögerungen schon vor dem Baubeginn. »Es wäre sinnvoll, erst mit dem Bauen zu beginnen, wenn ein Projekt von vorne bis hinten durchgeplant ist«, sagt Mike Gralla. »In Deutschland wird meist baubegleitend geplant.« Oft sei das auch nicht anders möglich, ergänzt Stefan Schneider vom Difu. Neue Vorschriften zum Klimaschutz am Bau etwa sollten auch umgesetzt werden. Gralla von der TU Dortmund fügt hinzu, dass die Nutzer*innen nicht immer mitplanen: Am Theater wechselt die Intendanz, in Verwaltungsgebäuden und an Schulen das Führungspersonal — und jeder Änderungswunsch bedeutet Mehrkosten und Verzögerungen. »Frühzeitig in ein Beteiligungsverfahren einzusteigen, wirkt sich positiv aus«, sagt Stefan Schneider vom Difu. Die Stadt Köln erklärt auf Anfrage, dass »Planen vor Bauen« eine der Lehren sei, die man aus den Verzögerungen bei Oper und Schauspiel gezogen habe.

Aber auch ein Problem wie an der Mülheimer Brücke, wo während der Sanierung weitere Mängel festgestellt wurden, hätte vermieden werden können, meint Mike Gralla. Im Vorfeld müsse man den Zustand des Bauwerks gut testen: »Das wirkt wie verschwendetes Geld, rechnet sich aber am Ende.« Warum wird das nicht immer getan? Die Verwaltung habe zu wenig Personal, das zudem einen hohen Altersdurchschnitt aufweise, sind sich die Experten einig. »Bei manchen Bauten wie Brücken oder Kulturbauten fehlt einfach auch die Erfahrung, weil sie so selten gebaut werden«, sagt Stefan Schneider vom Difu. In diesen Fällen könne es helfen, auf externe Fachleute zurückzugreifen. Dies tut die Stadt Köln bereits, etwa bei der Planung der Ost-West-Achse. Auch der Schulbau soll zukünftig in eine städtische Tochtergesellschaft ausgegliedert werden (siehe auch Seite 22). Mike Gralla hält dies für eine gute Idee: »In Düsseldorf hat man positive Erfahrungen damit gemacht.« Stefan Schneider sieht dies differenzierter: »Kommunen mit viel Erfahrung im Schulbau können auch selbst planen und dies mit einem günstigen Kommunalkredit finanzieren.« Wenn eigene Ressourcen fehlen, könne man mit einem externen Dienstleister planen. Dann sei es aber wichtig, in den Verträgen darauf zu achten, dass das Risiko ausgewogen verteilt sei.

Agilität als Ausrede?

In der Kölner Kommunalpolitik sind Probleme und mögliche Lösungen bekannt. Lino Hammer von den Grünen sieht in der nun vorgelegten Liste der Stadtverwaltung bereits den Ausdruck eines »Mentalitätswandels«. Die Verwaltung habe die richtigen Lehren aus den jüngsten Debakeln gezogen: eine kontinuierliche Fortschreibung der Kostenkalkulationen und eine vertiefte Betrachtung der Grundlagen, bevor eine Planung dem Rat zum Beschluss vorgelegt wird. »Das war bislang nicht immer der Fall«, sagt Hammer.

Andere Ratsmitglieder sind verhaltener. »Mir fehlen Mut und Klarheit«, sagt SPD-Fraktionschef Christian Joisten. Die Verwaltung müsse mehr Orientierung bieten, klare Aussagen ermöglichen: Kann sich die Stadt dieses oder jenes Projekt leisten? »Für uns ist die Liste ein Zeichen: Das ist ein bisschen viel«, sagt FDP-Ratsfrau Stefanie Ruffen. Die ehrenamtlichen Ratsmitglieder könnten Fortschritt und Risiken von komplexen Millionenvorhaben nicht im Auge behalten. Aber sie sollten in die Lage versetzt werden, die Folgen abzuschätzen. »Wir müssen das alle gemeinsam tun«, sagt Ruffen. Ein partnerschaftliches Vorgehen wünscht sich auch Joisten: »Wir müssen beide dazulernen.« Am Ende aber bleibe die Priorisierung der Vorhaben eine politische Entscheidung.

Das dürfte außer Frage stehen. Nur: Bislang war diese Priorisierung kaum nachvollziehbar. Die Verwaltung will sie aus den Ratsbeschlüssen und den darin bewilligten finanziellen und personellen Ressourcen abgeleitet haben. Klar ist, dass sie insgesamt für eine zeitgleiche Bearbeitung nicht ausgereicht haben. Auf Anfrage teilt die Stadt Köln mit: Natürlich seien Projekte in der Vergangenheit zeitweise verschoben worden. Die Stadt arbeite »agil, um Ressourcen bestmöglich einzusetzen«.

Dass eines der Großprojekte aufgegeben wird, um die Verwaltung personell und den Haushalt finanziell zu entlasten, ist derzeit nicht absehbar. CDU-Chef Bernd Petelkau hatte solche Forderungen bereits im Herbst gegenüber der Stadtrevue »Symbolpolitik« genannt. Eine effektive Entlastung sei damit nicht zu erreichen. Die Priorisierung, ein verbindlicher und gemeinsam abgestimmter Zeitplan für die Vorhaben, könnte eine mildere Alternative sein.

Christian Joisten von der SPD wünscht sich eine stärkere Rolle für das Rechnungsprüfungsamt, das einzige Amt, dem der Rat unabhängig von der Oberbürgermeisterin Aufträge erteilen kann. Im zugehörigen Ratsausschuss wurden die Liste und ihre Verbesserungsmöglichkeiten bereits intensiv mit Baudezernent Markus Greitemann diskutiert. Aber Verzögerungen sind auch hier die Regel. Ursprünglich war vorgesehen, die Debatte bereits im Dezember im Stadtrat zu führen. Kurz zuvor war aus der Verwaltung zu hören, dass man erst im Januar Antworten auf die Fragen geben könne, die sich aus ihrer Liste ergeben. Wer weiß, vielleicht kommt es auf ein paar Wochen ja auch wirklich nicht mehr an.