Mal anders

Was heißt hier »Außenseiter«!?

Beeinträchtigung und Behinderung in der Kunst ist kein neues, aber ein sehr aktuelles Thema

Picasso war Kubist und nicht Vertreter einer »Glatzen-Kunst«; Lee Krasner ist als abstrakte Expressionistin in die Kunstgeschichte eingegangen, dass sie Amerikanisch mit russischem Akzent sprach, spielt keine Rolle — Sprechen wir über Künstler*innen und ihr Werk, orientieren wir uns an ihrer Stilistik oder ihrer Zeitgenossenschaft. Alles andere erschiene absurd.

Anders ist das bei der »Outsider Art«, dem Bereich des Kunstbetriebs, in dem Künstler*innen ausschließlich aufgrund sozialer Kategorien, die über die Abweichung von der Norm definiert werden, landen. So sehr das künstlerischer Nonsens ist, so sicher hält sich diese Trennung im Betrieb, die »typische« von »anderer« Kunst, die der Außenseiter*innen, unterscheidet. Es ist kein Zufall, dass sozial Marginalisierte als »Outsider-Künstler*innen« abgestempelt werden. Gerade Menschen mit Beeinträchtigungen beziehungsweise Behinderungen werden hier schnell eingruppiert. Wie sinnvoll ist das für unser Verständnis von bildender Kunst?

Diese Frage stellen wir mit diesem Titelthema, das Institutionen und Künstler*innen präsentiert, die die Ordnung durcheinanderwirbeln. Denn objektiv betrachtet, ist es schwer für diese Trennung zu argumentieren.

Das Ideal in der Kunst seit der späten Neuzeit und der Moderne sieht doch ganz anders aus: Da ergibt sich der Wert der Kunst nicht aus der technischen Perfektion und Exzellenz, sondern aus Faktoren wie Innovation, Idee, formale Richtigkeit und Stringenz oder auch subjektives Erleben. Doch halten sich weder Markt noch Kritik an die eigenen Werte. Wenn es um Menschen mit Beeinträchtigung geht, dann hält man es für ausgeschlossen, dass jene (vollwertige) Künstler*innen sein können, die nicht vollkommen Herr oder Frau ihres Körpers oder ihres Geistes sind — wer auch immer das für sich beanspruchen kann und will.

Die Kunstgeschichte zeigt ganz andere Beispiele: Schon immer gab es Künstler*innen, die unter teils schweren Beeinträchtigungen litten. Goya etwa überlebte die Syphilis, war aber von der Krankheit schwer gezeichnet. Anfälle, schwerste Kopfschmerzen, Erinnerungsverlust, zunehmende Probleme mit der Motorik sowie demenzähnliche Zustände waren Symptome neurologischer Läsionen.

Vincent van Gogh, auf der Epochengrenze zwischen Neuzeit und Moderne tätig, litt unter einer hochgradigen bipolaren Störung, die ihn mehrfach in die Klinik respektive ins Sanatorium brachte. Aus der Literatur, der Philosophie, der Musik könnte man ebenfalls etliche Beispiele anführen. Allen gemein ist: Heute wären sie amtlich bestätigt Menschen mit Behinderung. So will es jedenfalls das Sozialgesetzbuch, dort heißt es: »Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können …«

Bis heute können diese Worte Fluch und Segen sein. Denn mit der rechtlichen Grundlage, die einem im Falle einer Angewiesenheit Hilfeleistungen in Form von finanzieller oder pflegerischer Unterstützung ermöglicht, ist auch Exklusion jedes einzelnen Menschen mit Beeinträchtigung und / oder Behinderung eingeschrieben. Der Schwerbehindertenausweis mit seinem Grad der Behinderung und seinen Zeichen — von aG wie »außergewöhnliche Gehbehinderung« bis TBl für »Taubblindheit« — ist dann sowohl Grundlage für Hilfe — oder für eine Schutzkarte, wie der Künstler Nikolas Müller im Gespräch mit der Stadtrevue sagt — als auch für das Gegenteil: für Stigmatisierung.

Ursprünglich war die Kategorisierung als »Behinderter« eine Idee und ein Erfolg der sozialen Bewegungen gewesen: Nach dem Ersten Weltkrieg lebten in Deutschland alleine mehr als eine halbe Million sogenannte Kriegsversehrte. Um ihnen eine besondere Hilfe angedeihen lassen zu können, war es unumgänglich, eine rechtliche Grundlage zu schaffen. Der Behinderten-Status wurde per Gesetz eingeführt. Doch schon kurze Zeit später wird der Gedanke durch die Nazi-Schergen pervertiert, die in Folge während den Krankenmorden, zum Beispiel der »Aktion T4«, 200.000 Menschen umbrachten. Das ist weitestgehend bekannt und sollte doch immer wieder Ausgangslage unserer Gespräche sein; die Geschichte lehrt uns Sensibilität und eine eigentlich tief verwurzelte Aufmerksamkeit bezüglich der Marginalisierung und Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung und Beeinträchtigung.

Nicht ohne Grund gab es nach dem NS-Regime und dem Zweiten Weltkrieg Bestrebungen, solche Exklusionen zu überwinden — auch im Kunstbetrieb und in der Kunstkritik. Die erste Abhandlung dazu ist das bereits 1922 veröffentlichte Buch »Bildnerei der Geisteskranken« des Kunsthistorikers und Psychiaters Hans Prinzhorn. Nach 1945 entstanden weitere Bewegungen — die meisten gut gemeint, die wenigsten tatsächlich gut. Am bekanntesten sind die »Art Brut« und die »Outsider Art«; darüber hinaus gibt es etliche Begriffe, Beschreibungen und Genres: Zustandsgebundene Kunst, Vernacular Art, Art Naif, Raw Art — um nur einige zu nennen.

Sollte nicht gerade die Bildende Kunst der Ort sein, wo die Beeinträchtigung eines Menschen vernachlässigbar ist?

Als der Künstler Jean Dubuffet 1949 seine Idee der »rohen«, das heißt autodidaktischen und nicht-akademischen, Kunst der gesellschaftlichen Außenseiter*innen — Kranke und Beeinträchtigte, Inhaftierte, Kinder, Arme etc. — einführte, ging es um die Aktualisierung des Kunstbegriffs. Statt Exklusion sollte Inklusion gelten, statt Akademiker bestimmten nun die anderen, was Kunst sei. Mit seinem Konzept der Art Brut schuf Dubuffet jedoch einen »Bereich, in dem sich die romantische Vorstellung des genialen Künstlers und mit ihm die Idee der unmittelbaren Kreativität noch halten« konnte, wie der Schweizer Kunsthistoriker Markus Landert feststellt.

Schon bald folgte mit »Outsider Art« ein ähnlich gelagerter Begriff, er wurde vom englischen Kunsthistoriker Roger Cardinal etabliert. Hier liegt der Fokus nicht auf der Kunst, sondern auf der gesellschaftlichen Stellung, die die bisweilen ignorierten Künstler*innen inne hatten. Mittlerweile spezialisiert sich ein eigenes Segment des Kunsthandels auf Art Brut mit internationalen Messen, zum Beispiel der großen New Yorker »Outsider Art Fair«, Galerien und Sammler*innen und gelegentlichen Ausstellungen an renommierten Orten.

Doch dagegen regte sich Widerstand. Die Unterscheidung zwischen Kunst von Menschen mit und Kunst von Menschen ohne Beeinträchtigung kam immer mehr Akteur*innen berechtigterweise absurd und überkommen vor. Heute werden die Begriffe »Art brut« und »Outsider Art« zunehmend abgelehnt: nicht zuletzt von den Künstler*innen selbst. Mittlerweile sieht man diese Labels als anti-emanzipativ an. Denn »roh« will keiner sein, und »draußen« mag keiner mehr stehen.

Rückblickend kann man festhalten: Es mangelte nicht an der Integration der Künstler*innen, sondern an ihrer Inklusion. Man sprach vor allen Dingen über sie und selten mit ihnen. Die Realität zeigt: Heute gibt es mehr Insider als Außenseiter*innen. Das hat auch mit der Entwicklung der Social Media zu tun, vergleichsweise häufig sieht man heute Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigung in TV, Internet oder auf Instagram — als Akteur*innen, nicht als Gegenstand einer Debatte. Die Künstler*innen schreiben Bücher, malen Bilder, stellen aus und machen Musik. Sie werden geklickt und gefollowt, ausgestellt und ihre Werke gekauft. Genauso können Orte wie das KAT 18 (dazu mehr auf den nächsten Seiten) oder das inklusive Kunsthaus kaethe:k in Pulheim als Leuchtturm-Projekte in ganz Deutschland ausstrahlen. Mit der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama gibt es einen Pop-Superstar der Szene und des Kunstmarktes.

Alles neu, alles gut soweit? Nein, denn der Betrieb ist immer noch weit davon entfernt, inklusiv und durchlässig zu sein, auch wenn er sich heute mehr denn je so gibt. Künstler*innen mit Beeinträchtigung und ihre Werke sucht man in den meisten Museen und Kunstsammlungen immer noch vergeblich — sie bleiben unterrepräsentiert. Beeinträchtigte Kurator*innen gibt es nahezu gar nicht. Darüber hinaus sind progressive und emanzipative Projekte, wie das bereits erwähnte kaethe:k, überwiegend auf private Initiative hin entstanden — staatliche oder kommunale Institutionen mit nötigem Anspruch vermisst man zu Recht. Generell scheut man in Deutschland das Thema »Behinderung und Beeinträchtigung« im Alltag — ein spätes Echo aus dunkleren Tagen? Neben unhaltbaren Zuständen in Heimen und der fehlenden Gleichbehandlung beim Mindestlohn — Menschen mit Behinderung arbeiten in Deutschland für einen durchschnittlichen Stundenlohn von 1,46 Euro — gilt dies eben auch für die institutionelle Repräsentation von Kunst und Kultur.

Da hilft wenig, dass es seit dem Jahr 2000 den »Euward« (Europäischer Kunstpreis Malerei und Graphik für Künstler mit geistiger Behinderung) gibt. Es sind allerlei kleine Schritte, die bereits getätigt wurden; die größeren Fragen bleiben dagegen auf der Strecke: Muss man es beispielsweise markieren und thematisieren, wenn Kunst von Menschen mit Beeinträchtigung geschaffen wird? Nennt man sie dann »Künstler*innen mit Behinderung«? Oder was ist der richtige Terminus? Braucht es Oberbegriffe wie »Outsider Art« oder sind diese kontraproduktiv, wenn es um eine Emanzipation der Kunstschaffenden geht? Und wo verlaufen die meist unsichtbaren Grenzen zwischen »normal« und »beeinträchtigt«? Wer entscheidet dies und auf welcher Grundlage? Und überhaupt: Sollte nicht gerade die Bildende Kunst der Ort sein, wo die Beeinträchtigung eines Menschen zu vernachlässigen ist?

Wir lassen an dieser Stelle die Fragen offen. Aber wir stellen mit dem KAT 18 eine Institution und mit Nikolas Müller einen Künstler vor, die jeweiles zeigen, dass es anders gehen kann. Statt auf Zustände schauen wir auf hervorragende Kunst.

»Du kannst die ganzen Ideen gar nicht im Kopf behalten«

Die Künstler*innen des KAT18 in der Kölner Südstadt stellen mittlerweile deutschland- und europaweit aus

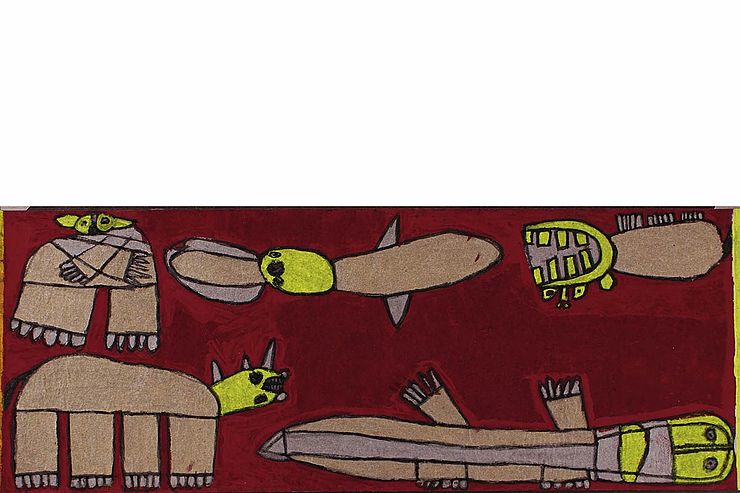

Tief im Keller, genauer auf Ebene Minus 2, hat Bärbel Lange ihren Atelierarbeitsplatz. Sie wollte nach unten in dieses Refugium, denn hier kann sie ungestört ihre Schlangen, Krokodile, Elefanten und Bären auf großen Wandteppichen gestalten. In einem Abfallcontainer entdeckte sie 2015 zufällig Malervlies und nutzt ihn seither als Bildträger. »Du kannst die ganzen Ideen gar nicht im Kopf behalten«, sprudelt es aus der Künstlerin hervor, während sie ihre markanten Schöpfungsgeschichten präsentiert. Die Formensprache ist einfach, aber expressiv. Das Schutztier-Thema beschäftigt sie besonders, »ob das Kind gut rauskommt und wie gut die Jungtiere behütet sind«.

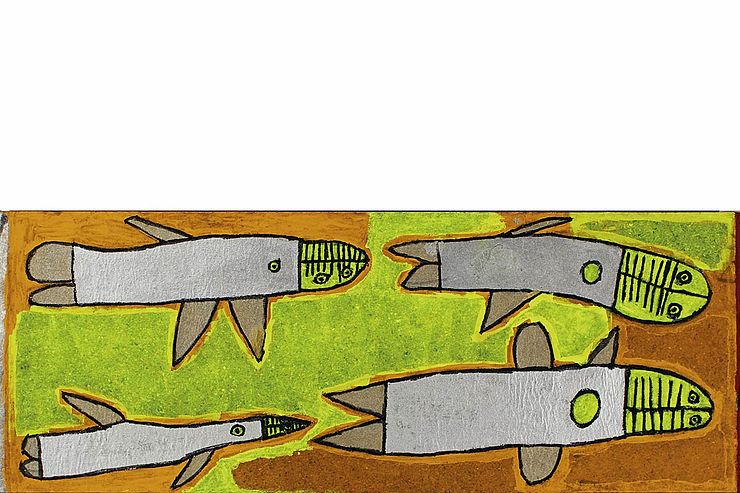

Bärbel Lange ist eine der 26 Künstler*innen mit Lernschwierigkeit oder Beeinträchtigung, die seit 2011 im Kunsthaus KAT18 tätig sind und eine Ateliergemeinschaft bilden. Das KAT18 ist ein architektonisch ansprechendes, ehemals besetztes Gebäude auf dem Kartäuserwall, also im Herzen der Südstadt. Lange arbeitet sehr eigenständig und nimmt die hier angebotene künstlerische Assistenz nur für organisatorische Planungen in Anspruch. Ihre Liste an Ausstellungen (z.B. »Reclaiming Magic« in der Royal Academy of Arts in London), Ankäufen in private und öffentliche Sammlungen, Auftragsarbeiten und Lehrtätigkeiten ist lang. Um einen Platz im KAT18 zu bekommen, müssen »die Menschen schon sehr talentiert sein, eigene Ziele und Ehrgeiz haben und für die Kunst brennen«, erläutert die künstlerische Leiterin Jutta Pöstges die Aufnahmekriterien.

Die Führung durch das Kunsthaus mit seinen Ateliers, dem Projektraum und einer Galerie mit Kaffeebar begleiten, neben Pöstges, Marleen Rothaus, eine von acht künstlerischen Assistent*innen, und der ebenfalls hier wirkende Künstler Daniel Scislowski. Pöstges, die vom Kölner Kulturrat 2021 zur Kulturmanagerin des Jahres ausgezeichnet wurde, hat den Standort der Gemeinnützigen Werkstätten Köln (GWK) am Chlodwigplatz wesentlich geprägt und entwickelt. Ihre Arbeit begann vor 30 Jahren in der Kreativen Werkstatt ALLERHAND in Sürth, die von der Stadtgesellschaft allerdings kaum wahrgenommen worden war. »Uns hat keiner gefunden, wir waren gegenüber der ARAL-Tankstelle am A… der Welt«, grinst Scislowski, der fast von Anfang an dabei ist.

Die Idee, im KAT18 einen publikumswirksamen, jährlichen Rundgang wie die Düsseldorfer Kunstakademie zu veranstalten, stammt von Marleen Rothaus, die dort studiert hat. Während sie in der großen Werkstatt in der zweiten Katakombe einige der berührenden fleischfarbenen Keramiken von Martina Stoffel aus dem Regal nimmt, kommentiert sie treffend: »An Phantasie mangelt es hier jedenfalls nicht.« Wohl wahr, auf die Idee Tierschnäuzchen, Mundstücke von Blasinstrumenten, Euter, Kälbertränken und Lutscher zu modellieren, muss man erst einmal kommen.

Im Erdgeschoss, wo die professionellen Arbeitsplätze zwar Tageslicht haben, aber weniger Platz bieten, verfängt besonders Nico Randel. Er ist ein Quell überbordender Projekte und Pläne: Der Künstler präsentiert zunächst einen Teil seines dreidimensionalen Storyboards für das Langzeitprojekt eines König-der-Löwen-Films, bevor er noch von den Wahrzeichen berichtet, mit denen er sich während einer Residenz im Frankfurter Goldstein-Atelier beschäftigte. Zu guter Letzt erzählt er, dass er auch als Schauspieler an zwei Fernsehfilmen mitgewirkt hat.

Es gibt auch leisere Töne von nicht minder faszinierenden Künstler*innen der Ateliergemeinschaft. Alle können gemäß ihren Fähigkeiten und Interessen in den verschiedenen Projekten und Kooperationen des Kunsthauses mitwirken. So Michael Müller, der derzeit eine Menagerie herzallerliebster Stofftiere entwirft, näht und bemalt. Das Ensemble spricht für sich, was dem stillen Künstler offensichtlich nur recht ist. Später im Kolumba Museum, im Rahmen einer Präsentation eines Papiermodells für ein inklusives Kunsthaus, weist Pöstges besonders auf das mit feinem, lebendigem Strich gezeichnete Personal und Mobiliar hin — ebenfalls aus der Hand von Michael Müller.

Auf die Idee Tierschnäuzchen, Mundstücke von Blasinstrumenten, Euter, Kälbertränken und Lutscher zu modellieren, muss man erst einmal kommen

Einige Künstler*innen des Kunsthauses erleben ihre besondere Berufung im Austausch mit Kindern oder Kunststudierenden. Passend dazu wurde 2016 eine Kooperation mit dem Kunstmuseum Bonn im Projekt »TANDEM in der Kunstvermittlung« initiiert. Zusammen mit den Kunstvermittlerinnen vor Ort geben die KAT18-Künstler*innen unter Einbeziehung ihrer eigenen Werke Kurse und Workshops für Kinder und Familien; sie führen Museumsgespräche und unterstützen beim praktischen Arbeiten im Museumsatelier. Das alles bedurfte einer guten Vorbereitung und Fortbildung des gesamten Teams. Dass die TANDEMS Win-Win-Situationen für alle Beteiligten sind, leuchtet ein. So stellt Kerstin Recker, eine weitere KAT18-Künstlerin, im Gespräch heraus: »Ich arbeite gerne im Museum, weil ich gerne mit Kindern arbeite, weil ich sonst nichts mit Kindern mache.« Und Daniel Scislowski: »An der Arbeit mit Kindern und Erwachsenen finde ich gut, dass allen meine Zeichnungen gefallen und sie inspiriert haben.« Auch das Kunstmuseum Bonn profitiert von der Partnerschaft mit dem KAT18, kommt die künstlerische Qualität und die konsequente Umsetzung von Inklusion doch den eigenen, hohen Ansprüchen entgegen.

Die Kooperation bringt einen wichtigen Artikel der UN-Behindertenrechtskonvention auf den Punkt. Der sieht vor, »Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben, ihr kreatives, künstlerisches und intellektuelles Potenzial zu entfalten und zu nutzen, nicht nur für sich selbst, sondern auch zur Bereicherung der Gesellschaft.«

Wie gut dieses voneinander Lernen funktionieren kann, zeigt auch die fruchtbare Zusammenarbeit von Künstler*innen mit und ohne Beeinträchtigung. Wenn Bärbel Lange erzählt, wie wohltuend die Studierenden der KISD (Köln International School of Design) im partizipativen Workshop den praktischen und weniger intellektuellen Austausch mit ihr erlebt haben, glaubt man das sofort: »Das Machen war denen viel wichtiger als das Reden«, erinnert sich Lange.

Vor diesem Hintergrund sind die Zukunftspläne von KUBIST, dem Freundeskreis von KAT18, unbedingt begrüßenswert: Sie wollen auf dem Gelände der Hallen Kalk ein inklusives Kunsthaus mit Ateliers, Werkstätten und einer eigenen Akademie errichten. Ursprünglich sollte es seinen Standort in der Parkstadt Süd haben, was aber inzwischen verworfen wurde. Geblieben ist die 2016 begonnene Kooperation mit den Architekten von raumlaborberlin, die 2021 den Goldenen Löwen in Venedig erhalten haben. Die Ergebnisse der Zusammenarbeit sind derzeit prominent im Raum 15 im Kolumba Museum ausgestellt.